ECOLE PRIMATE

Date de publication : 24.05.24

Par Olivier Rajchman

C’est Le film de science-fiction, intelligent et populaire, sorti la même année que 2001 : odyssée de l’espace. Le blockbuster qui signa, dix ans avant Star Wars, l’amorce d’une franchise et d’un merchandising faisant entrer le cinéma dans l’ère moderne. Retour sur la première, et meilleure, adaptation du roman de Pierre Boulle. Il y a 50 ans…

Ecole Primate

On a beau avoir été l’agent des plus grandes stars hollywoodiennes, roi du bagout, plein d’allant et de sincérité, il y a toujours comme un parfum de premier rendez-vous à vouloir embarquer l’une d’elles dans votre projet. Ce 5 juin 1965, Arthur P. Jacobs ne ressent pas autre chose lorsqu’il frappe à la porte de Charlton Heston.

Cela fait cinq ans que Ben-Hur a rangé son char et décroché, pour ce rôle héroïque, un Oscar. Depuis, il n’a pas chômé, endossant, du Cid à Major Dundee, la défroque de personnages plus grands que nature, non dénués d’ambiguïtés. Car avant d’être cloué au pilori et, Alzheimer aidant, tourné en dérision par un Michael Moore fustigeant son engagement auprès du lobby des armes à feu, Heston fut un progressiste valeureux. L’un des premiers à lutter contre la ségrégation raciale et à défiler à Washington en août 1963, au côté de Sidney Poitier, Marlon Brando et James Baldwin, faisant avec eux un rêve à l’ombre de Martin Luther King.

C’est à cet artiste populaire et engagé que Jacobs rend visite, ce jour de juin, son singulier dossier de La planète des singes sous le bras. « Il est venu me voir avec le roman de Pierre Boulle et des peintures remarquables des scènes qu’il avait imaginées, racontera l’acteur. L’idée de singes parlants et d’une autre civilisation m’a plu. » Dans ses mémoires, Heston souligne, cependant, que « le livre inspirant Arthur n’avait rien de cinématographique. Par ailleurs, il n’y avait même pas un premier traitement en ébauche de script. » Mais, écrit-il : « J’ai senti qu’il y avait, potentiellement, un bon film. »

La star donne son accord et ne se dédira jamais. Ce coup de poker est la première victoire de Jacobs dans ce qui sera la plus belle aventure de sa carrière.

L’homme qui débute comme coursier à la MGM dans les années 1940, avant d’être recruté en tant que publicitaire à la Warner, puis de créer sa propre société de relations publiques au début des années 1950, ne se contente plus, une décennie plus tard, de s’occuper des intérêts de Gregory Peck ou de Jimmy Stewart. C’est précisément l’idée de produire un film pour sa plus célèbre cliente, Marilyn Monroe, qui lui fait sauter le pas. L’héroïne de Certains l’aiment chaud, décédée en août 1962, ne jouera pas dans Madame Croque-maris, mais cette comédie musicale, sortie en 1964, lance Jacobs et sa société, la Apjac, dans le circuit désormais prisé des indépendants. Quelques mois plus tôt, le jeune producteur a acquit les droits d’un roman français tout juste traduit en langue anglaise. Davantage qu’une œuvre de science-fiction, La Planète des singes fait allusion à nos comportements d’humains susceptibles d’entraîner notre perte, alors que la menace nucléaire bat son plein.

L’histoire est celle d’un couple qui, lors d’une sortie récréative dans l’espace, découvre une bouteille contenant un message. Celui-ci relate l’odyssée d’un journaliste ayant accompagné en 2500 une mission scientifique spatiale qui l’a conduit sur une planète dirigée par des singes supérieurement évolués, tandis que ses congénères leur étaient asservis. Le roman révèle, in fine, que le couple d’astronautes-vacanciers est lui-même composé de deux chimpanzés.

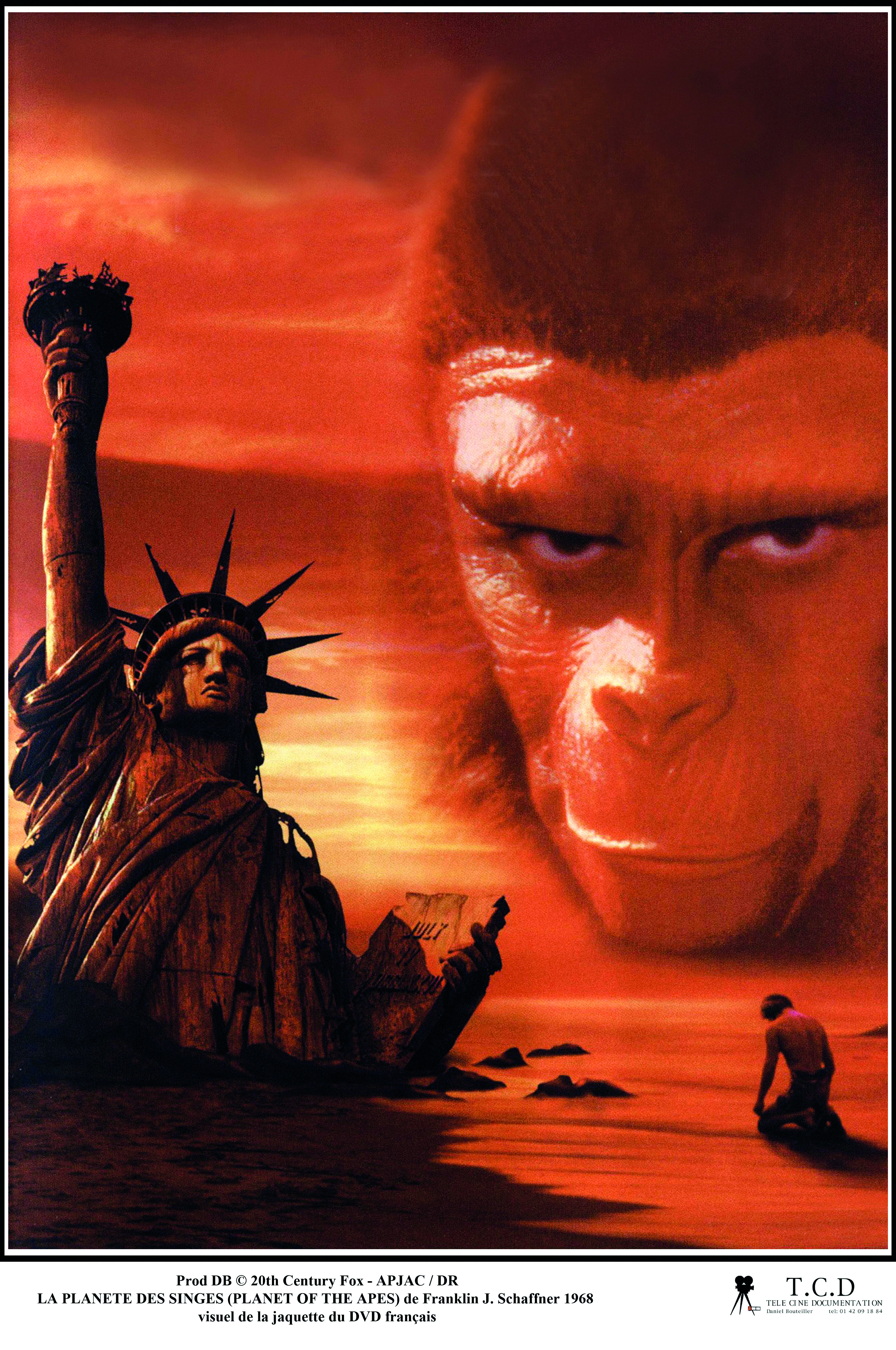

Auteur du Pont de la rivière Kwaï, adapté triomphalement en 1957 par David Lean, Pierre Boulle juge sa dernière création littéraire impropre à une transposition cinématographique. Ce qui n’empêche pas Jacobs d’être convaincu du contraire. Il commence par commander, à une demi-douzaine d’artistes, des représentations peintes du monde des singes tel qu’il l’envisage. Alors même que son projet est encore dans les limbes, le producteur élabore une forme de merchandising autour de cette civilisation d’un nouveau genre. Il confie, ensuite, à Rod Serling l’adaptation du livre de Boulle. L’auteur de la série La Quatrième dimension est l’un des plus à même de conférer une dimension philosophique et morale à la fable du romancier français. L’inversion des valeurs entre le monde des humains et celui des singes est traduite avec force et ironie dans son script. Quant à la scène-choc finale, absente du livre et faisant apparaître la statue de la Liberté, elle est son idée. Serling part toutefois un peu dans tous les sens et, au bout d’un an, rédige plus de trente ébauches de scénarios. Ce qui aide modérément Jacobs dans sa quête de financement d’un studio.

Le producteur parvient cependant à intéresser Blake Edwards, qui réalise alors La grande course autour du monde pour la Warner. La major, mise dans la boucle, budgétise le projet de Jacobs à dix millions de dollars. Une somme considérable, raccord avec les productions d’Edwards, pas spécialement réputé filmer à l’économie. Mais le cinéaste se défausse, préférant tourner Qu’as-tu fait à la guerre, papa ? pour la Mirisch et United Artists, laissant Jacobs se débrouiller seul avec les pontes de la Warner. Laquelle n’est pas convaincue par la dernière proposition du producteur ; refaisant son ‘pitch’ au jeune metteur en scène Sydney Pollack, Arthur obtient de réduire le budget prévisionnel de moitié. « Ce n’était pas le souci, reconnaîtra l’un des cadres de la Warner, Walter MacEwen ; Nous n’avions accepté cette Planète des singes que dans la mesure où elle aurait été réalisée par Blake Edwards. »

Déçu mais pas abattu, Jacobs prospecte alors à la MGM. A défaut d’y convaincre les décideurs, il y noue un partenariat avec Mort Abrahams, maître d’œuvre de la série Des agents très spéciaux. Ce dernier apporte son expertise en matière de production et de scripts, Jacobs conservant l’ascendant sur les questions d’exploitation et de casting. « Surtout, s’extasiera Abrahams, Arthur était un homme dont la ténacité et la pensée originale constituaient la force principale. Et il regorgeait d’idées. » Comme son associé, Mort est, toutefois, très vite confronté à l’hostilité des financiers : « J’étais prêt à abandonner à de nombreuses reprises parce que nous étions refoulés par chaque major. Arthur, lui, ne capitulait jamais. » Ce qui l’aide à tenir ? Attendre qu’une direction en chasse une autre à la tête du studio démarché pour revenir à l’attaque et lui présenter son ‘bébé’, comme si c’était la première fois.

C’est à ce moment, toutefois, conscient de devoir muscler son concept, que le producteur se met en quête d’une star.

Charlton Heston ne se contente pas de dire ‘oui’ à Arthur Jacobs. Il lui apporte, dans la corbeille du marié, le cinéaste avec lequel il vient de tourner Le seigneur de la guerre : Franklin J. Schaffner. Sans que ce dernier ait à ce stade donné son assentiment, Heston affirmera plus tard qu’« Arthur avait les deux éléments principaux : une tête d’affiche et un réalisateur. Malgré cela, de studio en studio, on lui disait : ‘De quoi parlez-vous ? De vaisseaux spatiaux ? De singes parlants ? Vous avez perdu la tête ? C’est d’une série télé du samedi matin dont vous me parlez ! » A leur décharge, les responsables des majors ont quelques raisons de manifester leur incrédulité. Jusqu’alors, et hormis le premier King Kong sorti trente ans plus tôt, les films où s’illustrent nos cousins primates ne brillent ni par leur sophistication, ni par leur intelligence. D’Africa Screams à Gorilla At Large, ils mettent en scène de grosses peluches se frappant le torse et peuplant les comédies bon marché d’Abbott et Costello ou des bandes horrifiques de série B.

Comment, dès lors, donner crédit aux ambitions de Jacobs ? En le laissant faire ses preuves. Ce qu’accomplit Arthur en produisant, pour la Fox, l’adaptation du cycle romanesque Docteur Dolittle qui préfigure, par la communication établie entre son héros et les animaux, ce que pourrait être la Planète des singes. « Nous avions signé avec Jacobs un contrat de plusieurs films », expliquera Richard Zanuck, patron du studio, qui se souviendra avoir été gentiment harcelé par un producteur désireux de l’intéresser à son grand projet : « Il m’a présenté ses esquisses visuelles et un scénario, loin d’être achevé. Je l’ai lu durant un week-end et cela m’a captivé. Mais j’avais des doutes. » Pour le boss de la Fox, l’un des soucis essentiels réside dans l’apparence des bêtes.

« Dick Zanuck nous a dit : ‘Ces singes, ce seront des acteurs maquillés en singes et non de vrais singes ? », racontera Charlton Heston ; « Il a ajouté : ‘Et si les gens se moquent du maquillage ? Ce ne peut-être une comédie ! Je vais vous dire ce que je vais faire : mettre 5000 dollars dans un essai maquillage, et nous verrons bien.’ » De fait, Zanuck demande à Jacobs de réaliser un test avec des comédiens.

Le 8 mars 1966, Arthur, son associé Mort Abrahams et les membres de leur équipe, se retrouvent sur un plateau de la Fox. Afin de lui donner la réplique, Charlton Heston retrouve son ami Edward G. Robinson. Incarnant Zaïus, l’orang-outan arrogant à la tête du gouvernement des singes, ce comédien sensible et cultivé est d’emblée convaincant, au-delà du travail effectué par Ben Nye, chef du service maquillage de la Fox qui a œuvré sur son visage deux heures durant. Visionnant l’essai, Richard Zanuck se montre enchanté : « Cela a prouvé que l’idée pouvait marcher, que ça n’était pas risible. ». Est-il aussi captivé par la présence à l’écran de sa petite amie Linda Harrison, un mannequin auquel la production a fort opportunément trouvé une figuration ?

Il en est un, cependant, qui n’est pas ravi. Motivé pour jouer ce rôle si différent de ceux qu’il a pu interpréter par le passé, Edward G. Robinson doit renoncer. « Ce maquillage est une torture », avoue l’acteur à Charlton Heston : « Mon cœur, malade, ne pourra quotidiennement le supporter. » Sans lui, le feu rouge passe à l’orange, mais pas encore au vert.

Pour Jacobs, l’essentiel reste à faire.

En cet été 1966, le producteur se rend en Angleterre. D’abord pour s’enquérir des méthodes de maquillage utilisées sur ses singes de fiction par son collègue Stanley Kubrick, alors accaparé par le tournage ultra-secret de 2001 : odyssée de l’espace. Ensuite afin de rencontrer Schaffner qui réalise, à Londres, La Griffe. Jacobs lui remet le script de La Planète des singes. « Je l’ai lu et j’ai dit, ‘bien sûr’, racontera Schaffner. En réalité, je ne pensais pas que le projet aboutirait. » Les échanges entre le cinéaste et la production n’en sont pas moins fructueux. « Frank avait une vision du film correspondant exactement à la nôtre et à ce que j’avais en tête, témoignera Abrahams. Il y a eu immédiatement entre nous une communauté d’esprit. » Schaffner, de son côté, succombe, comme d’autres avant lui, au charisme de Jacobs : « Il avait, précisera-t-il, cette qualité qui m’impressionne : je ne l’ai jamais entendu dire du mal de quelqu’un. » Sans doute pour ne pas perdre de vue son objectif final, fait de persévérance mais non dénué de compromis. Un pas décisif est franchi avec le succès en salles d’un autre film Fox : Le voyage fantastique. Cette histoire de savants miniaturisés dans le but d’être injectés dans le corps d’un humain, ne semble pas moins invraisemblable à Jacobs que son adaptation de La Planète des singes. Poussé dans ses retranchements et balayant ses dernières réserves, Zanuck accepte finalement que le film se fasse. A une condition : qu’il ne coûte pas plus de 5 millions de dollars. Soit un budget particulièrement modeste pour une science-fiction de prestige. Abrahams et Jacobs serrent les dents ; leurs propres estimations, pourtant faites au plus juste, budgétisent le film à 5,8 millions.

Dès lors, les deux associés, mis au pied du mur, ont le choix de faire exploser leur budget lors du tournage, au risque d’entrer en conflit ouvert avec la Fox, ou de renoncer.

Ce serait mal connaître leur ingéniosité.

Jacobs à beau apprécier la fidélité du script de Serling au roman, ce scénario, décrivant une société simienne technologiquement avancée, nécessite la création d’engins et de bâtiments futuristes. Ce qui interpelle Franklin Schaffner, bien décidé à imprimer sa marque dans un projet porté, jusqu’alors, par d’autres que lui. « Le budget est trop serré, observe le cinéaste ; pourquoi ne pas montrer, plutôt, une société très primitive, avec des singes montant à cheval, et des bâtiments eux aussi primitifs ? »

Jacobs et Abrahams donnent leur aval à cette volte-face. Et tandis que Schaffner s’intéresse au quotidien des singes qu’il aura à filmer, de leur façon de se mouvoir à celle de manger, Jacobs recrute Michael Wilson afin de remanier le script.

Déjà adaptateur du roman de Boulle LePont de la rivière Kwaï, il débarrasse La Planète des singes de son aspect ouvertement science-fictionnesque. Wilson ayant été victime du maccarthysme, l’allégorie morale de Serling prend également une dimension politique, invoquant l’esprit de Swift et d’Orwell. Et comment ne pas voir, dans la scène où Taylor-Charlton Heston est confronté au tribunal de Zaïus, un écho à la chasse aux sorcières ?

Dans leur volonté de reconstituer une société primitive mais stylisée, les producteurs font appel au chef-décorateur William J. Creber. « Je devais créer une architecture mystérieuse, rappellera ce dernier. J’ai trouvé, lors de mes recherches, une ville troglodyte en Turquie, sculptée dans la montagne. C’était étrange, mais les formes m’ont plu. » Creber s’inspire également du style de l’architecte espagnol Antonio Gaudi. Le tournage étant programmé au printemps 1967, il a sept mois pour construire la cité des singes et ses environs à Malibu Creek, le ‘ranch de la Fox’, près de Los Angeles. « L’industrie du film commençait à utiliser de la mousse uréthane, que l’on vaporise en créant des formes, puis que l’on sculpte, décrira le chef-décorateur. Nous avons construit les bâtiments avec des barres de métal que nous avons soudées, puis on les a recouverts de cartons. Nous sommes ensuite entrés à l’intérieur, vaporisant la mousse sur le carton. En la laissant sécher, puis en décollant le carton, il restait comme du ciment avec des formes bizarres. »

Creber se voit outre conseiller, par le directeur artistique de la Fox, Jack Martin Smith, un choix judicieux. N'a-t-il planté, deux ans plus tôt, le décor biblique de La plus grande histoire jamais contée sur les étendues minérales et désertiques du Lac Powell et en Arizona ? L'aspect lunaire, lumineux et inquiétant de ces contrées ne conviendrait-il pas à une oeuvre de science-fiction ? Creber en est vite convaincu.

Mais le point crucial, où convergent espoirs et inquiétudes, demeure le maquillage. Son budget, estimé à un million de dollars, soit 20% du coût du film, ne sera jamais remis en cause. Ce qui l’est, c’est la technique probante mais sommaire de Ben Nye. Regardant l’essai avec Charlton Heston et Edward G. Robinson, le maquilleur John Chambers s’avère fair-play : « J’ai trouvé le test très bon ; il a été fait au pied levé, sans avoir rien expérimenté. » Spécialisé en prothèses et accessoires en latex pouvant être moulés et susceptibles d’être réutilisés, Chambers est l’artisan rêvé pour cette planète peuplée de singes. Technicien médical durant la Seconde Guerre mondiale, pratiquant la chirurgie faciale sur les blessés, il s’installe au début des années 1950 en Californie avec l’espoir de mettre son talent au service d’un média naissant : la télévision. Remarqué, Chambers élabore les masques des séries Au-delà du réel et Perdus dans l’espace, ainsi que les célèbres oreilles en pointe de Leonard Nimoy pour Star Trek. Il est, aussi, celui qui créé au cinéma le faux nez de Lee Marvin dans Cat Ballou.

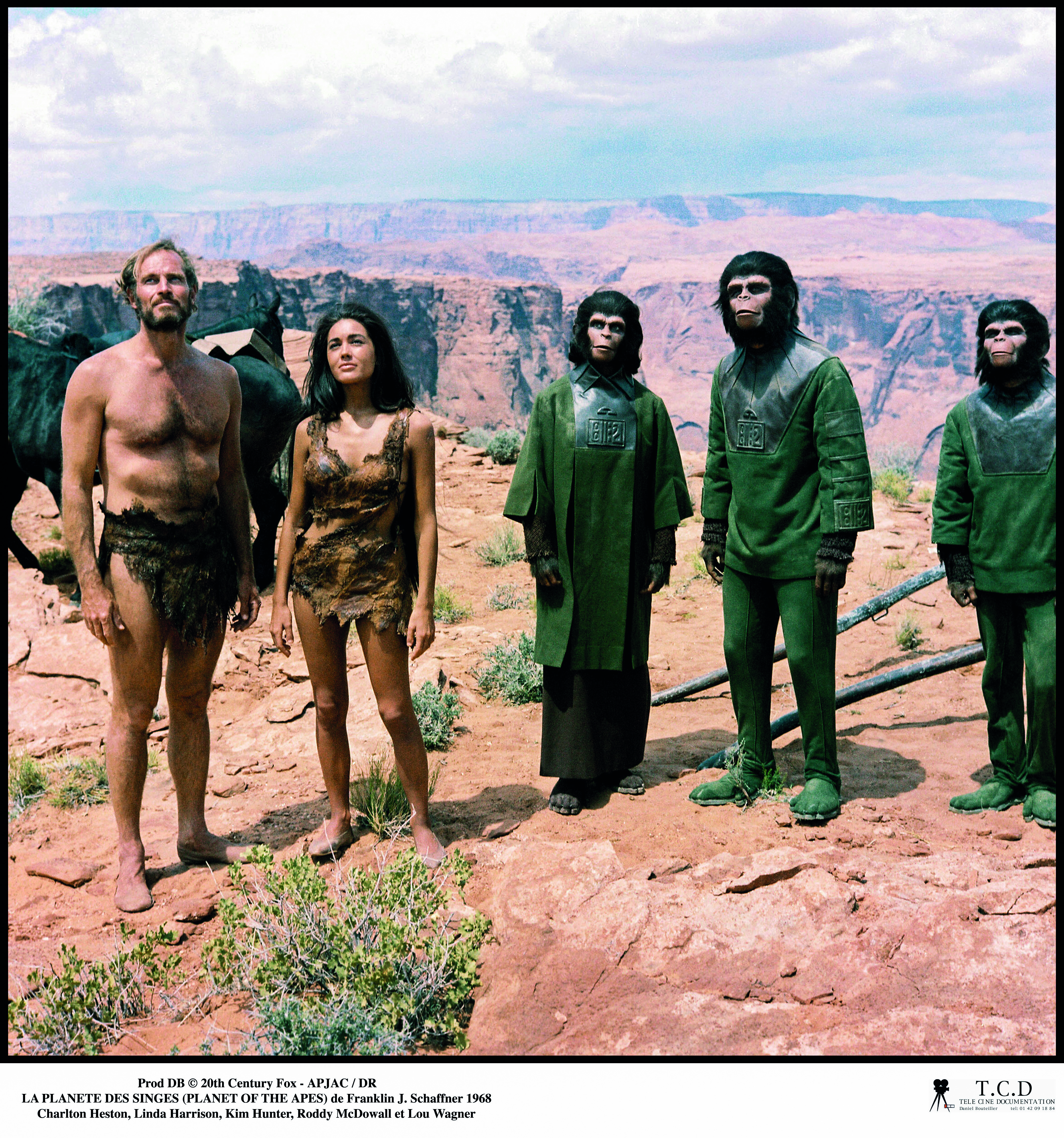

Armé de ces références et d’une réputation d’homme inventif et rapide, Chambers a quatre mois, début 1967, pour transformer deux cent humains maquillés en singes humanisés. Assisté de Paul Malcolm, aidé de Creber, qui amène au studio un vrai chimpanzé pour l’observation de ses expressions, le chef-maquilleur fait, durant des semaines, ses tests sur des figurants. Il leur laisse, via la bouche, le nez et les yeux, une part essentielle de jeu. Pour caractériser ces singes du futur, la production fait fabriquer des costumes et attribue des allures correspondant à trois espèces. Amis des hommes, scientifiques et intellectuels, les chimpanzés ont une apparence plus humaine. Politiciens, gardiens de la loi et vêtus de tenus oranges, les orangs-outans ont davantage de prestance. Main d’œuvre fruste, les gorilles, de noir habillés, accusent quant à eux des traits plus durs que dans la réalité. Mais quelle que soit la catégorie de singe envisagée, le maquillage élaboré de Chambers exige un sacrifice pour ceux qui vont le porter.

Chaque acteur incarnant un singe doit ainsi se voir appliquer sur la peau quatre types de prothèses caoutchouteuses différentes pour le front, le nez, le menton et les oreilles. Ceux dotés d’yeux bleus sont contraints de porter des lentilles de contact. Enfin, si la durée de la pose du masque passe de 6h à 3h, elle oblige les comédiens sollicités à se trouver en salle de maquillage chaque matin à 4h30, 1h30 étant nécessaire, en fin de journée, pour le retirer. La dernière vérification concerne les prothèses des figurants : elles doivent être réutilisables le lendemain.

Jusqu’à 80 maquilleurs, coiffeurs et costumiers sont bientôt réquisitionnés, privant d’autres productions de leurs services. A mesure que le tournage approche, le budget prévisionnel enfle. Le 28 avril, trois semaines avant le début des prises de vues, la Fox décide de raccourcir de 10 jours les 55 journées de tournage prévues. Mais Jacobs et Abrahams obtiennent du studio que le budget soit relevé à 5,8 millions de dollars. Leur estimation de départ. Et, pour le duo, une nouvelle victoire.

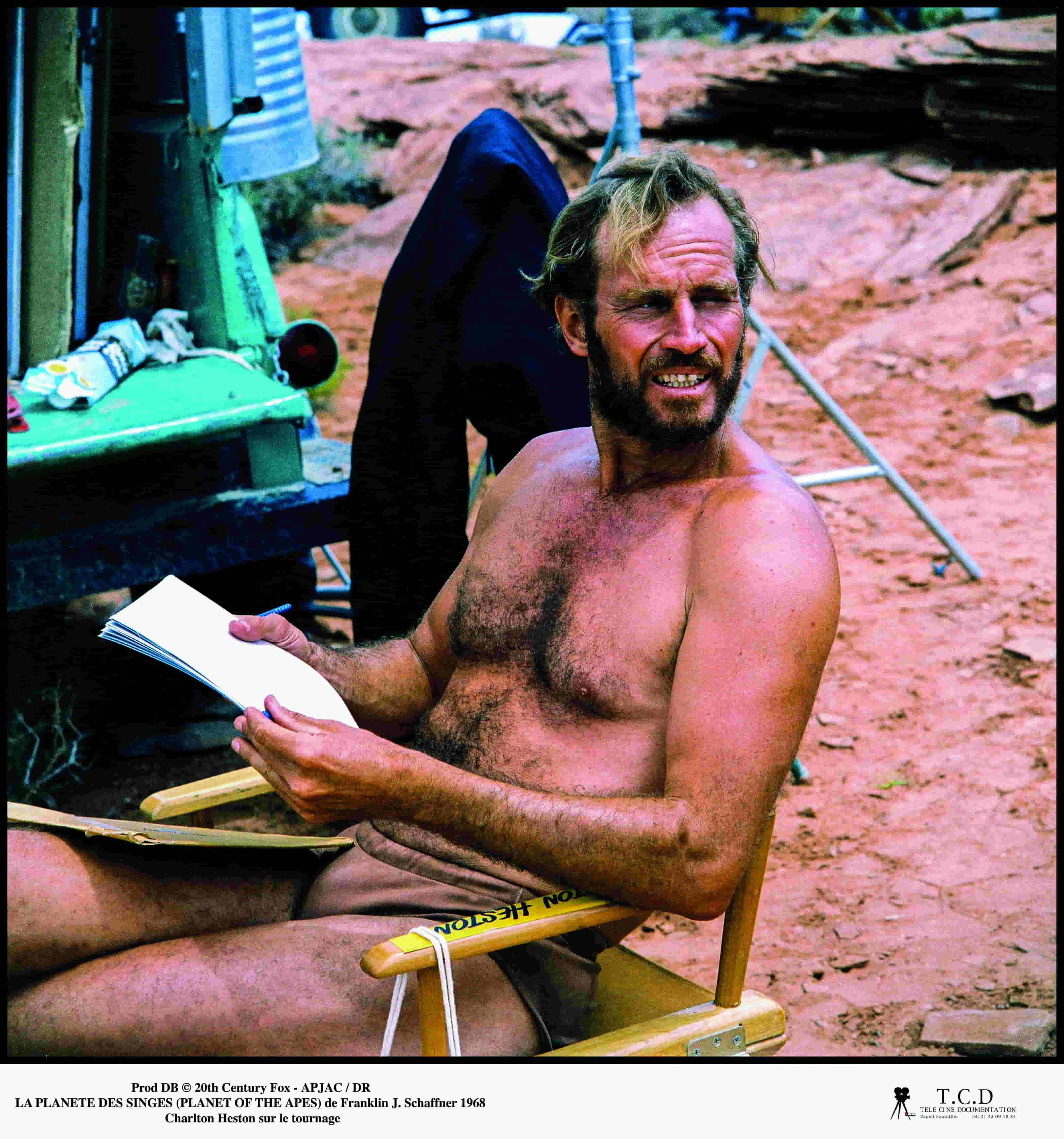

Le soir du 21 mai 1967, Charlton Heston écrit dans son journal : « Je n’ai jamais compris pourquoi, lors du premier jour de tournage, quelle que soit la qualité de l’équipe et sa bonne organisation, rien ne va jamais bien. Nous avions plus d’une heure et demi de retard ce matin, parce que les fausses barbes n’avaient pas été envoyées pour les autres astronautes, lesquels, bien entendu, n’avaient pas eu le temps de faire pousser naturellement leur propre barbe. Et quand elles arrivèrent, elles adhéraient mal à la peau. Notre maquilleur pourrait être meilleur et plus rapide. La chaleur, ici, est terrible. Au point qu’un des deux acteurs jouant à mes côtés a eu une syncope. »

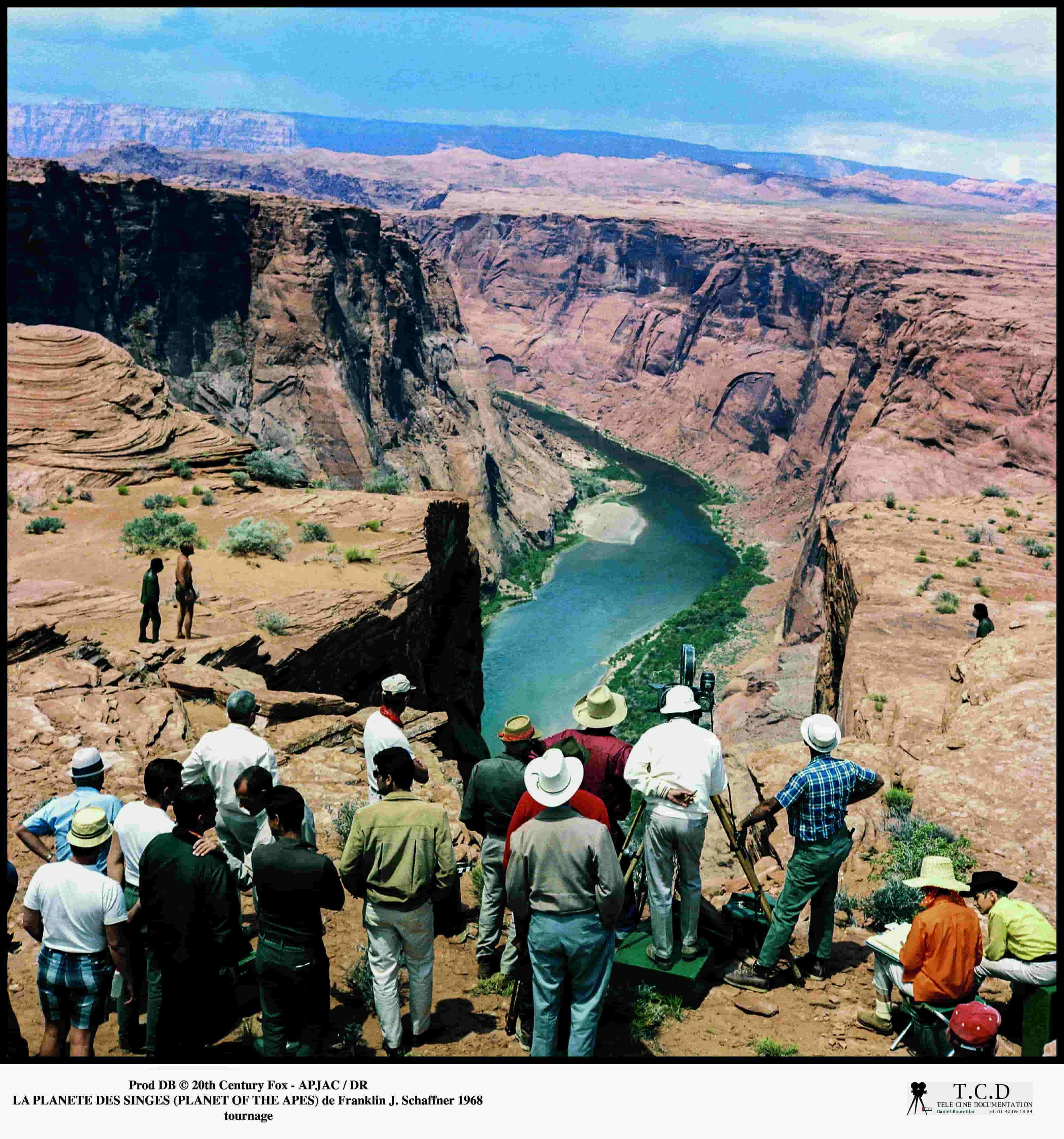

Le comédien en question, Jeff Burton, qui interprète l’astronaute noir du trio n’a pas fait un malaise de diva. Ce printemps, entre Utah et Arizona, en bordure du fleuve Colorado, est étouffant. Le thermomètre affiche 49°. Et le harnachement des acteurs-astronautes n’arrange rien. Franklin Schaffner n’entend pourtant pas céder à la facilité. Ni sacrifier ces ‘scènes d’exposition’. Lorsqu’après plusieurs jours de tournage, de kilomètres de pellicule fixant l’errance de Taylor et de ses compagnons dans ces étendues désertiques, Mort Abrahams ose demander au cinéaste : « Frank, pourquoi t’attardes-tu tant sur la scène d’ouverture ? », Schaffner répond, convaincu : « Parce qu’elle introduit l’esprit, le ton et l’objectif du film. On y va. On ne sait pas où. On ignore ce qui va se passer. » Peu importe que l’équipement et les caméras, arrivés par hélicoptère et cordages, soit transportés à dos d’hommes et de mules. L’essentiel est de faire ressentir au spectateur, sur la durée, l’épreuve vécue par les trois protagonistes. Leur saut dans l’inconnu.

C’est la force du scénario de Serling, qui déplace le postulat du roman de Boulle. En faisant débuter le film par le crash, en 3978, sur une planète inconnue d’un engin spatial américain parti de la terre en 1972, il facilite l’identification d’un public ouvert à toutes les éventualités, au même titre que les astronautes Taylor, Landon et Dodge, dont il suit l’équipée.

Qu’importe, alors, les récriminations de Zanuck se plaignant du trop grand nombre de rushes arrivant au studio, ou le léger retard pris sur le calendrier allouant une semaine à cette scène. Schaffner n’en démord pas : « Si nous n’apportons pas, dès ce moment, l’esprit et l’atmosphère requis, nous sommes foutus. Le film est mort. »

Le metteur en scène est grandement aidé, dans sa tâche, par deux artistes aux profils opposés. Chef-opérateur vétéran de la Fox, Leon Shamroy a la réputation d’un cameraman lent et caractériel. Mais Cléopâtre, cinq ans plus tôt, l’a vacciné en matière de tournages éprouvants. Et Schaffner concèdera, surpris : « Je n’ai jamais rencontré d’être plus coopératif que lui. » En retour, Shamroy, qui qualifiera La Planète des singes d’« expérience cinématographique la plus rude jamais vécue » n’aura qu’à se louer d’un cinéaste utilisant admirablement l’écran large. Un homme « doté, selon lui, d’une bonne approche du cadre et de la caméra. Nous avons, ainsi, pu avoir des rapports privilégiés. » Pas autant, toutefois, que ceux entretenus par Schaffner avec son compositeur attitré. Dès cette longue scène d’exposition, l’apport de Jerry Goldsmith est capital.

« C’est le deuxième des sept films que j’ai fait avec Frank, racontera le musicien. Nous avons discuté de ce que je pourrais faire sur La Planète des singes, au cours d’un déjeuner. Je ne voulais pas avoir recours aux synthétiseurs, dont l’utilisation au cinéma était encore très récente. J’ai dit à Schaffner : ‘Je veux une bande originale avec une tonalité animale et impressionniste’. Frank a répondu : ‘Cela me va’. On travaillait comme ça ensemble. Il parlait peu. Il ne voulait rien écouter avant les sessions d’enregistrement, me faisant entièrement confiance. Dès le début, j’ai tenté de créer une atmosphère étrange et surnaturelle qui s’articule avec le reste de la bande originale. C’est pour ça que j’ai composé un morceau presque pointilliste pour l’ouverture. J’avais choisi des piccolos, mais Frank, détestant cet instrument, je les ai remplacés par des flûtes traversières. Dans le thème principal, j’ai rajouté des effets électroniques sur les cordes. A l’époque, c’était une façon primitive de procéder. Mais, parfois, c’est efficace. »

Toute aussi probante est la transition entre cette première séquence dans la ‘zone interdite’ et celle qui voit les astronautes découvrir la cascade où ils vont pouvoir, temporairement, se ressourcer. Une coupe habile dans le plan laisse penser qu’il s’agit du même décor naturel. En réalité, le bruit de l’eau entendu par Taylor et ses hommes dissimule la distance séparant l’Utah du ‘Fox Ranch’ californien où va se dérouler, désormais, le tournage. Quant à la cascade, elle n’est que la version améliorée de l’étang créé un an plus tôt, à Malibu Creek, pour les besoins de Docteur Dolittle. Son ampleur est le fruit d’une vingtaine de tuyaux d’incendies cachés dans la roche et qui viennent l’alimenter.

Dans cette scène, Charlton Heston se défait de son habit d’astronaute pour se baigner nu. Cette nudité et sa vulnérabilité vont se répéter à mesure que, se dépouillant de ses attributs d’humain, le personnage de Taylor se retrouve pris au piège d’un monde si proche et si loin du sien. La séquence de la cascade mène, en effet, à celle du champ de maïs où les astronautes sont faits prisonniers. L’entrée dans la ‘ceinture verte’ les fait pénétrer dans la zone de tous les dangers.

« Cette scène, expliquera Zanuck, devait vous convaincre que ce que vous alliez voir allait être choquant et différent de ce que vous aviez vu auparavant. J’ai su, en regardant comment Schaffner filmait la séquence, qu’on avait mis dans le mille. » Pour la rendre la plus spectaculaire possible, le cinéaste a demandé que le champ, où les humains sont pourchassés par les gorilles, soit envahi de plants de maïs de 2 mètres de haut. Pendant dix semaines, les pousses vont être arrosées 24/24h. « On a aussi fertilisé le champ avec des engrais spéciaux, précisera Creber. Trois jours avant de tourner, le maïs faisant 2,50 mètres de haut, Frank, son cigare à la bouche, m’a dit : ‘Fauchez-le à 2 mètres !’ C’était son humour… »

Submergé par une végétation luxuriante, l’homme apparait noyé avant d’être ramassé dans les filets des singes-cavaliers. Afin d’accentuer l’impression cauchemardesque suscitée par cette vision, Jerry Goldsmith compose une musique expérimentale en utilisant des bols en métal, une corne de bélier et un instrument brésilien pouvant reproduire huit vocalisations. Il faudra attendre sept ans et la partition, également porteuse d’effroi, de John Williams sur Les dents de la mer, pour connaître une symbiose aussi révolutionnaire entre images et son. « Cette musique, reconnaîtra Goldsmith, surprend par l’utilisation peu orthodoxe des instruments. » Mais c’est l’œuvre dans son ensemble qui détonne par son mélange des genres, naviguant, comme l’écrira l’historien Jacques Lourcelles, entre « grand spectacle, récit de SF inquiétant et dépaysant, apologue pacifiste et anti-religieux, satire de l’orgueil humain bâtie à partir d’un renversement radical (et parfois comique) de la hiérarchie homme/animal. »

La suite du film, après cette longue introduction singulière, le prouve qui rompt avec ce qui a précédé.

Pour être plus classique, elle n’en a pas moins de force.

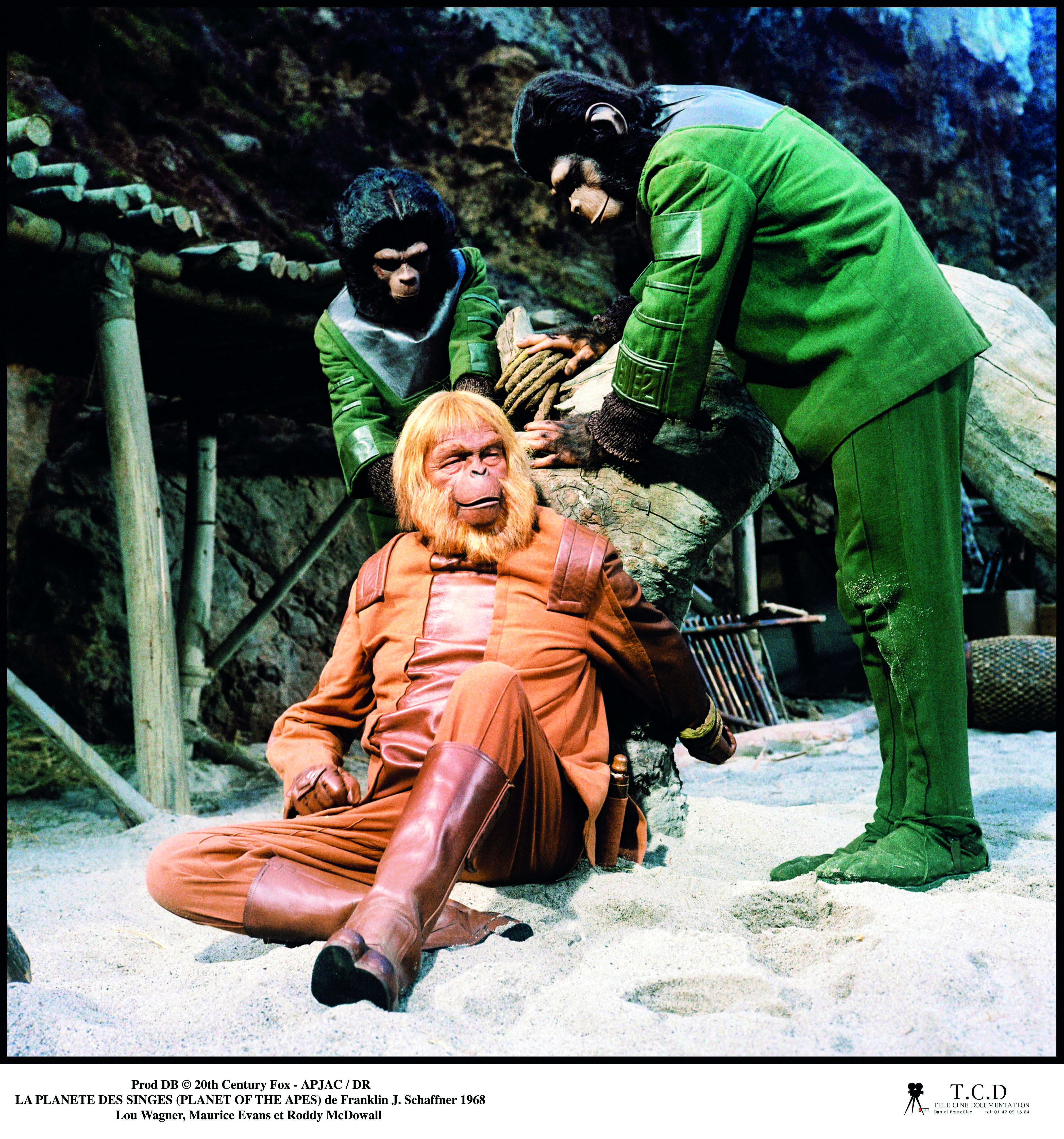

Privé de ses deux compagnons ; trainé, captif, dans cet univers simien, Taylor-Charlton Heston est confronté à des êtres hors du commun. Acteur shakespearien, Maurice Evans remplace Edward G. Robinson dans le rôle d’un Zaïus, gardien du secret de la supériorité passée des humains. Le 14 juin 1967, Charlton Heston note dans son journal que « son maquillage est excellent, Maurice apprenant à s’en servir à bon escient. » Sur ces choix d’interprètes prestigieux, Richard Zanuck expliquera, perspicace : « Les gens disaient : ‘Pourquoi dépenser tant d’argent pour les acteurs ? On ne les voit pas ?’ Or, pour être convaincant et pour que le concept marche, il fallait de bons acteurs. Les gens ne s’attendaient pas, dans un film de science-fiction, à trouver de tels talents. Mais on entend leurs voix. C’était la clef, indubitablement. » Sa théorie se vérifie, plus encore, par la décision d’engager Roddy McDowall et Kim Hunter dans les rôles de deux chimpanzés, alliés de Taylor : l’archéologue Cornelius et sa fiancée, la scientifique Zira. Drôles, touchants et par-dessus-tout crédibles, ils volent littéralement la vedette à Charlton Heston. Lequel ne s’en formalise pas et consigne, le 31 mai, dans son journal : « Je suis impressionné par la manière dont Roddy et Kim jouent avec le maquillage ; on peut lire leurs émotions à travers leur masque animal. »

Enfant-vedette de Quelle était verte ma vallée, consacré par son rôle d’Octave dans Cléopâtre, McDowall se voit offrir le rôle de Cornelius par Jacobs sur un vol le ramenant de Londres aux Etats-Unis. « J’ai tout de suite accepté, confiera-t-il, intrigué par le challenge technique consistant à jouer à l’intérieur du maquillage du singe. » Très vite, il comprend que le secret réside dans le fait d’exagérer les expressions. Ce que saisit, aussi, sa partenaire oscarisée d’Un tramway nommé désir, Kim Hunter : « Si on ne faisait pas bouger les masques, les visages paraissaient figés, dira l’interprète de Zira. Du coup, on faisait toujours des grimaces, pour les rendre animés ! »

La vie de singe sur le plateau n’est toutefois pas une sinécure.

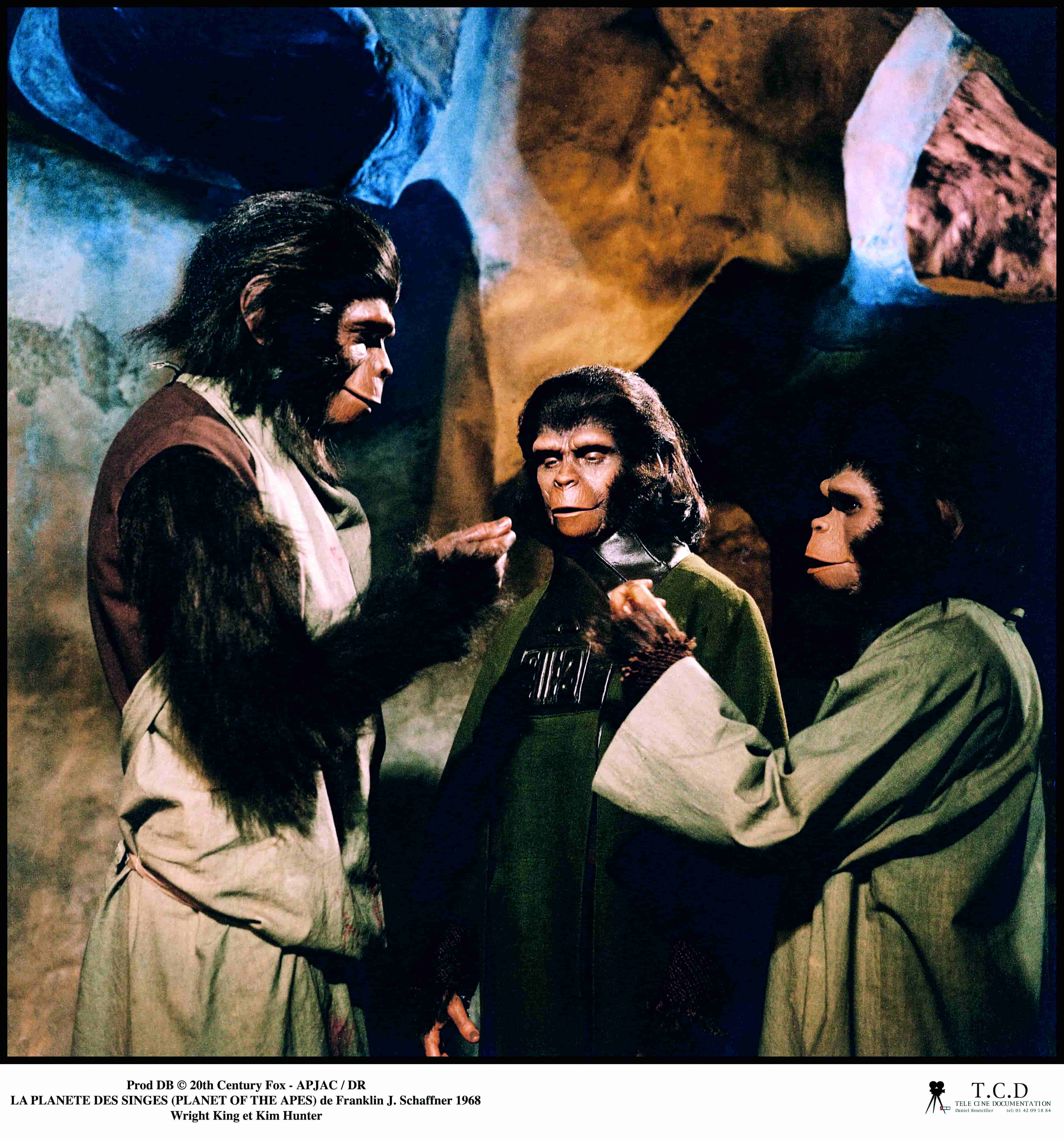

Si John Chambers est parvenu à faire fabriquer, par ses assistants, des prothèses caoutchouteuses en quantité quasi-industrielles, et à diminuer de moitié le temps de maquillage des comédiens, ces derniers ne s’en tirent pas à bon compte. Pour commencer, les acteurs principaux se voient appliquer chaque jour, pendant 3 heures, un masque différent. Lors du tournage, leur voix, déformée par le maquillage, contraint les perchmen à placer les micros un mètre plus haut que pour les autres interprètes ce qui induit, là encore, un effort de la part des comédiens concernés. Lesquels, entre les prises, doivent rester dans des salles réfrigérées pour préserver leurs masques, les fumeurs, de leur côté, usant de porte-cigarettes pour éviter tout contact entre les cendres et leur visage. Le déjeuner est la phase la plus délicate. Kim Hunter se souviendra avoir dû manger en se regardant dans une glace, « pour ne rien abimer. »

Du reste, Chambers met en garde les acteurs-singes : « Les mentons pouvant se détacher, je leur disais : ‘Ne mangez rien que vous ayez à mâcher ! Prenez des milk-shakes, des trucs mous !’ Mais quand ils revenaient, après le déjeuner, le menton pendait et l’on pouvait voir un espace, à l’intérieur, avec des petits pois et des carottes. » Tandis que des éclairagistes, se croyant spirituels, offrent aux comédiens incarnant les primates des bananes, la cantine offre une autre particularité. Celle de perpétuer les séparations entre espèces. « Il y avait une sorte de ségrégation, reconnaitra Charlton Heston. Les ‘gorilles’ mangeaient à une table ; les ‘chimpanzés’ à une autre, et les ‘orangs-outans’ à une troisième. » Comme un prolongement, en mode pré-68, de la lutte des classes ?

L’acteur principal n’est pas le dernier à souffrir physiquement, et son journal témoigne des épreuves endurées. Le 13 juin, alors que son personnage, captif des singes, retrouve l’usage de la parole après avoir été rendu muet, Charlton Heston note : « Aujourd’hui a été un jour épouvantable. J’ai attrapé une angine, ce qui ne m’arrive quasiment jamais quand je tourne. Je me suis senti mal en arrivant au travail, et pire encore à chaque fois que je recevais des coups de ce foutu tuyau d’arrosage. Le summum étant atteint lorsque j’ai dû crier à la fin de la séquence, battu et dégoulinant d’eau. » Avant d’ajouter, lucide : « Comme il s’agit de la première scène où nous entendons Taylor après sa blessure à la gorge, le cri rauque que j’ai pu produire était vraiment idéal. »

Le 21 juin, tandis qu’est tournée la scène du procès, Heston relève que « de même que dans tant d’autres rôles, je suis malmené (et, ici, par des singes). Cela fait mal, après dix prises. Ils essayent cependant de me tenir attaché différemment que dans Les dix commandements ou Ben-Hur. » Il y a bien des moments de relâchement comme lorsque la star, se voyant retirer son pagne, offre son postérieur au regard de la fille chargée de distribuer les cafés, qui lui lance avec gourmandise : « Mmm… belles fesses ! » Mais même ces plaisanteries ne consolent pas Heston de devoir se montrer dans le plus simple appareil, avec les risques que cela implique. Le 29 juin, tournant au Ranch Fox, il écrit : « J’ai passé la journée marchant pieds nus -pieds nus ?! Cul nul ?! Pour l’amour de Dieu ! »

Ce jour-là, son personnage tente de fuir. Et le fait de porter de fines bottines en caoutchouc moulées sur ses pieds est un faible secours : « On tournait une scène où je cours autour des arbustes et les singes me jettent diverses choses. J’ai demandé à Joe Canutt, qui me doublait : ‘Cela vous embêterait de faire les deux derniers essais ?’ Il a répondu : ‘Oui’. J’ai dit : ‘Pardon ?’ Il a répliqué : ‘Vous avez joué au milieu de lierre venimeux. Vous verrez demain.’ Et j’ai vu ! » Il n’a pourtant pas tout vu, recevant, le 19 juillet, des torrents d’eau dans la capsule spatiale censée sombrer dans le lac Powell. Le même jour, dans son journal, Heston s’épanche : « Je réalise qu’il n’y a guère de scène, dans ce satané film, ou je n’ai pas été trainé, étranglé, ramassé dans un filet, pourchassé, arrosé, fouetté, saigné, pris pour cible, bâillonné, lapidé, chevauché, et de manière générale maltraité. »

A ces sévices énumérés par la star, l’historien Eric Greene ajoute que son personnage est « presque lobotomisé, castré et tué. Heston, qui incarnait auparavant les hommes forts, les héros, celui sur qui on pouvait compter pour tout sauver se trouve, tout à coup, dans une position inférieure, d’insécurité. »

Plus intéressante encore est la description initiale, et peu sympathique, de Taylor. « C’est un homme dur, aigri, désillusionné face à sa civilisation, qui quitte la terre, analyse Heston. Se retrouvant sur une planète habitée par des singes, il doit, seul, défendre l’humanité. De cette dichotomie, j’ai essayé de tirer le maximum. » S’il n’est pas vraiment aidé par sa partenaire, la superbe mais décorative Linda Harrison, à qui son statut de compagne de Zanuck a valu d’hériter du rôle de Nova, la compagne muette du héros, Charlton Heston est porté par des dialogues, et des scènes, a même de marquer les esprits.

« Un bon humain est un humain mort » qui, dans la bouche d’un gorille, paraphrase la formule attribuée au général Sheridan sur les Indiens d’Amérique, peut se lire, en pleine guerre du Vietnam et flambée des ghettos noirs, comme une condamnation de toute violence et discrimination. Quant à la séquence du procès, qui voit la déshumanisation de Taylor, elle est tout de suite perçue par Heston comme étant susceptible de « transformer un succès en sacré bon film. »

Il n’empêche : dans l’empire du divertissement, on s’empresse de nier l’évidence et l’on préfère fermer les yeux, à l’instar de Zaïus et de ses acolytes. « Pour moi, dira Zanuck, La Planète des singes parle d’aventure, pas d’avancée politique ou sociale. Les gens ont ajouté des significations auxquelles je n’avais jamais pensé. » Une langue de bois décryptée par Mort Abrahams : « Sans se l’avouer, nous faisions un film politique. Et la dernière chose qu’un studio voulait, c’était un film politique. »

Rien ne traduit mieux cette ambition que l’ultime scène, tournée entre le 3 et le 10 août. Libre de fuir ses geôliers, emportant sur sa monture Nova, Taylor longe une plage en bordure de la ‘zone interdite’ et fait une découverte anéantissant le faible espoir qu’il nourrissait, encore, d’échapper à son cauchemar.

La vision de ce qui fut la Statue de la Liberté, à moitié enfouie dans le sable, lui fait prendre conscience qu’il n’a jamais quitté la terre pour une autre planète, et que ce sont les hommes eux-mêmes qui sont à l’origine de la destruction de leur civilisation.

Réalisée à Point Dume, entre Malibu et Oxnard, cette séquence est méticuleusement préparée. Si l’unique plan général de la statue est une peinture d’Emil Kosa, responsable des caches à la Fox, il a fallu pour les gros plans reconstituer la couronne et la torche de Lady Liberty à l’échelle ½ ; une tour de 20 mètres de haut étant construite pour filmer, en surplomb, la statue dominant Taylor et Nova. Le plan est tourné par Creber et Schaffner lui-même, Shamroy refusant de monter sur l’échafaudage ! Sans autre bruit que celui du ressac des vagues, l’apparition de la statue de la Liberté laisse le spectateur stupéfié.

« Ce travelling semi-circulaire à contre-jour qui révèle en plongée Charlton Heston et Linda Harrison reste l’une des inventions stylistiques les plus heureuses de Schaffner », écrivent dans « 50 ans de cinéma américain » Bertrand Tavernier et Jean-Pierre Coursodon. Cette conclusion, sans salut possible, est également servie par le monologue de Taylor qui, descendant de cheval, contemple pétrifié ce qu’il reste d’une probable destruction nucléaire. « Oh mon Dieu ! », lâche-t-il l’écume aux lèvres : « Je suis rentré chez moi ! On l’a vraiment fait… Bande de fous ! Vous avez tout foutu en l’air ! Que Dieu vous maudisse ! Allez au diable ! » Une succession d’injures, d’autant plus forte que « le héros américain type, comme le souligne Eric Greene, se tient face au symbole de l’espoir américain brisé. » Des mots dont Charlton Heston redoute qu’ils ne passent pas le cap de la censure.

« Je ne peux croire que le code interdise encore l’emploi de l’expression ‘Dieu vous maudisse’ », écrit-il le 3 août dans son journal. Un peu plus tard, Heston apprend que ce monologue sera conservé au montage. Satisfait, il consigne lors du dernier jour de tournage, dans son carnet : « Si la dimension sociale de ce film ressort aussi bien que son aspect aventureux, peut-être alors la Planète des singes retiendra-t-elle l’attention. »

La post-production réserve une heureuse surprise. Le crash de la capsule spatiale, filmé en caméra subjective avec des éléments disparates, est sauvé par un montage ingénieux. Ouvrant le film, il prouve au studio qu’une scène à priori spectaculaire peut-être réalisée sans effets spéciaux coûteux. Un autre élément réjouit la Fox : les délais de tournage et le budget ont été respectés. Prête dès l’automne 1967, la sortie de La Planète des singes est repoussée au 8 février 1967, pour ne pas interférer avec celle d’une autre production d’Arthur Jacobs, Docteur Dolittle. L’échec de ce conte un peu niais est heureusement compensé par le succès colossal du chef-d’œuvre de Schaffner. Lequel est couplé au merchandising gagnant de Jacobs : les poupées, jeux de cartes, masques et figurines de singes mis sur le marché à l’hiver 1968 rapportent plus que les 26 millions de dollars engrangés par le film lui-même. Sans compter les critiques positives. Richard Shickel, dans Life, qualifie ainsi La Planète des singes de « meilleur film américain de l’année. »

Ce qui a pour effet, avant même l’obtention d’un Oscar spécial par John Chambers, d’ouvrir l’appétit des responsables de la Fox. A une époque où, comme l’admet Zanuck, « les suites n’étaient pas courantes », le chef de production Stan Huff en impose l’idée. Rétif, Abrahams, qui se souvient n’avoir pas intégré au film une scène évoquant la grossesse de Nova et, partant, une suite potentielle, se récrit : « Mais Stan c’est impossible ; il n’y a nulle part où aller ! Nous n’allons pas nous rendre sur Mars ? » Il écrira pourtant le second volet tandis que Jacobs produira les quatre ‘sequels’ tournés dans la foulée, jusqu’à son décès d’une crise cardiaque, en 1973, à 51 ans.

Mais pas plus Schaffner que Charlton Heston ne capitaliseront sur le triomphe de ce premier épisode. Lorsque Zanuck lui proposera de renfiler les hardes de Taylor, en faisant miroiter les bénéfices à venir, la star déclinera poliment : « Tu as sans doute raison, Dick, mais nous avons déjà fait le film. Je pense qu’il est spécial, et on ne peut refilmer cette histoire. En outre, je ne veux pas me répéter dans le même rôle. »

Quand il réactivera la franchise, en 2001, pour son poulain Tim Burton, Richard Zanuck fera fi de tels scrupules. Ayant su allier, durant sa carrière, exigences artistiques et intérêts financiers, le patron de la Fox aura intelligemment laissé passer deux générations. Le temps pour ce film unique devenu marque déclinable de se refaire une virginité. Ce n’est pas à un vieux singe qu’on apprend à faire des grimaces…

Pour aller plus loin

« Behind The Planet of The Apes », documentaire de Kevin Burns et David Comtois.

« Franklin Schaffner », par Erwin Kim (The Scarecrow Press Inc.)

« Charlton Heston, In The Arena, The Autobiography » (Harper Collins)

« Charlton Heston. The Actor’s Life. Journals 1956-1976 » (Allen Lame)

« King Kong, les singes au cinéma », par David Annan (Marc Minoustchine)