Blade Runner : retour sur le chef-d'œuvre culte de Ridley Scott

Une fable philosophique au parfum de mort et de mélancolie. 40 ans après sa sortie et sa genèse chaotique, il reste encore et toujours l’un des films les plus obsédants du cinéma contemporain. Le Blade Runner d'origine, avec ses imperfections et ses différentes versions, est le prototype du film-culte. Allons faire un tour chez les Réplicants.

Par Pierre Lunn

C’est l’histoire de Rick Deckard, un chasseur de prime, ou plutôt un enquêteur parti à la recherche d’un mystérieux gang de Réplicants – des androïdes synthétiques qu’on distingue difficilement des humains. C’est aussi le troisième film de Ridley Scott, et sans doute, l’un des vrais monolithes cinéphiles. Une œuvre complexe, retorse, insaisissable. Poétique. Ses visions « futur noir », ses rues grouillantes, ses décors urbains dégénérescents, semblaient annoncer notre époque au bord du précipice ; et l’inscription de la technologie dans le monde et dans les corps, déjà, semblait poser la question : qu’est-ce qui fait de nous des humains ? À la manière de 2001, Blade Runner utilisait la SF à des fins contemplative, littéralement métaphysique. Comme l’a bien analysé Sandra Laugier (dans « Blade Runner : peut-on “répliquer” l'humain ? »), Blade Runner fut un film matrice dans l'expression cinématographique du scepticisme philosophique, non pas comme doute sur la réalité du monde (Matrix) mais sur l'humanité et la réalité d'autrui. Mais ce fut aussi une révolution formelle. Contemporain mais à contre-courant du space opera jubilatoire Star Wars, Blade Runner inventait l'esthétique de la science-fiction sur terre ; sa texture et son style spécifiques mêlant néonoir et effets spéciaux, atmosphère dégoulinante et miséreuse… Voitures volantes, créatures difformes, fast-food dégueu… C’est là que prend naissance le chic cyberpunk auquel toute l’animation japonaise va s’abreuver (de Ghost in the Shell à Akira en passant par Bubblegum Crisis). Et on ne compte pas les cinéastes en activité qui se revendiquent du film de Scott. Nolan, Kosinski, del Toro… les enfants de Blade Runner sont partout. Il y a quelques années, le remake orchestré par Denis Villeneuve avait rappelé (si besoin était) l’influence écrasante de ce chef-d’œuvre.

There has been blood

Pourtant, il y a quarante ans, personne n’aurait pu prévoir le succès et l’impact de Blade Runner. A sa sortie, le film reçut ce qu’on qualifie poliment aujourd’hui de « mixed reviews » – comprenez un échec critique – et tomba vite dans l’oubli. D’ailleurs, le making of laissa des traces indélébiles chez chacun des créateurs – au point que, pendant longtemps, son scénariste Hampton Fancher ne parlait pas de Blade Runner mais de Blood Runner…

Pourtant, il y a quarante ans, personne n’aurait pu prévoir le succès et l’impact de Blade Runner. A sa sortie, le film reçut ce qu’on qualifie poliment aujourd’hui de « mixed reviews » – comprenez un échec critique – et tomba vite dans l’oubli. D’ailleurs, le making of laissa des traces indélébiles chez chacun des créateurs – au point que, pendant longtemps, son scénariste Hampton Fancher ne parlait pas de Blade Runner mais de Blood Runner…

Comment est-ce qu’une œuvre conçue au prix d’une telle douleur, marquée par les pires compromis artistiques, et qui finit par devenir un véritable échec commercial a-t-elle pu intégré le panthéon de la pop culture ? Il y a évidemment le génie plutôt de Ridley Scott qui sut imposer ses visions et son imaginaire grâce à des stratégies que Clausewitz (officier général et théoricien militaire prussien, auteur du livre culte De la guerre) lui-même n’aurait pas pu concevoir. L’élan romantique, typiquement british, les questions philosophiques sur le pouvoir, l’humanité, la corruption qui irriguent toute sa filmo sont au cœur du film. Mais ce serait une erreur de faire de Blade Runner un chef-d’œuvre auteuriste. C’est aussi un sacré bordel, un film qui lutte constamment contre lui-même, construit au gré de changements d’alliances et de décisions créatives antagonistes, contradictoires mêmes, bricolé in fine au montage… Tout cela pour une simple et bonne raison : les principaux auteurs de Blade Runner n’ont jamais su se mettre d’accord sur le sujet du film. Pire, ils n’arrivaient pas à s’entendre sur un point fondamental : le personnage principal était-il lui-même humain ?

Big Dick

L’histoire de Blade Runner commence par une énigme. Philip K. Dick. Auteur de science-fiction aujourd’hui incontournable, Dick fut quasiment ignoré de son vivant avant d’être caricaturé après sa mort pour devenir selon les mots de son ami Tim Powers « un camé lunatique et misogyne, qui se baladait en pensant que Dieu s’adressait à lui à tout moment ». Né en 1928, K. Dick, comme tout auteur de SF des années 50, commence à publier des nouvelles et des romans paperback. C’est ce qui le fait connaître – en tout cas de ses pairs. Comme l’expliquait Norman Spinrad en 1987 dans une introduction au recueil Collected Stories, « dès ses débuts, Dick avait réinventé la science-fiction en la transformant en un instrument littéraire pour ses propres préoccupations et, oui, ses propres obsessions ». Et ses visions. Alors qu’il travaille sur Le Maître du Haut Château, dystopie dans laquelle les puissances de l’Axe dominent le monde après avoir gagné la Seconde Guerre mondiale, Dick lit les journaux intimes d’un officier SS resté à Varsovie. Une phrase le frappe : « Nous ne pouvons pas dormir à cause des cris des enfants qui meurent de faim. » Dans une interview au magazine Starlog il expliquera des années plus tard que cette réflexion l’avait troublé : « Je me suis dit qu’il devait y avoir parmi nous des entités bipèdes humanoïdes, morphologiquement identiques aux hommes, mais qui n’étaient pas humains. Ce n’est pas humain de se plaindre dans son journal que les enfants affamés vous empêchent de dormir ! » Surveillance globale, robots de compagnie, mondes alternatifs, post-humanité… En près de trente ans d’écriture frénétique, Dick va explorer en long et en large notre prétendue réalité, sa créativité stimulée par la paranoïa et les drogues. Et tout infuse dans ce petit chef-d’œuvre publié en 68 : Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? Écrite en pleine guerre du Vietnam, hantée par les horreurs nazies, cette drôle d’histoire était une réflexion philosophique sur la nature humaine. Ou plutôt comment être humain à l’ère des atrocités de masse ? La nouvelle se situe dans un futur éloigné (en 92) après une guerre nucléaire. On suit Rick Deckard, un chasseur de primes chargé d’éliminer des robots rebelles. L’humour du bouquin sera en grande partie éliminé de l’adaptation, tout comme de nombreuses intrigues qui auraient rendues l’histoire plus nébuleuse encore (notamment tous les passages sur la religion virtuelle appelée mercerisme). Mais ce livre fait fantasmer les happy few.

L’histoire de Blade Runner commence par une énigme. Philip K. Dick. Auteur de science-fiction aujourd’hui incontournable, Dick fut quasiment ignoré de son vivant avant d’être caricaturé après sa mort pour devenir selon les mots de son ami Tim Powers « un camé lunatique et misogyne, qui se baladait en pensant que Dieu s’adressait à lui à tout moment ». Né en 1928, K. Dick, comme tout auteur de SF des années 50, commence à publier des nouvelles et des romans paperback. C’est ce qui le fait connaître – en tout cas de ses pairs. Comme l’expliquait Norman Spinrad en 1987 dans une introduction au recueil Collected Stories, « dès ses débuts, Dick avait réinventé la science-fiction en la transformant en un instrument littéraire pour ses propres préoccupations et, oui, ses propres obsessions ». Et ses visions. Alors qu’il travaille sur Le Maître du Haut Château, dystopie dans laquelle les puissances de l’Axe dominent le monde après avoir gagné la Seconde Guerre mondiale, Dick lit les journaux intimes d’un officier SS resté à Varsovie. Une phrase le frappe : « Nous ne pouvons pas dormir à cause des cris des enfants qui meurent de faim. » Dans une interview au magazine Starlog il expliquera des années plus tard que cette réflexion l’avait troublé : « Je me suis dit qu’il devait y avoir parmi nous des entités bipèdes humanoïdes, morphologiquement identiques aux hommes, mais qui n’étaient pas humains. Ce n’est pas humain de se plaindre dans son journal que les enfants affamés vous empêchent de dormir ! » Surveillance globale, robots de compagnie, mondes alternatifs, post-humanité… En près de trente ans d’écriture frénétique, Dick va explorer en long et en large notre prétendue réalité, sa créativité stimulée par la paranoïa et les drogues. Et tout infuse dans ce petit chef-d’œuvre publié en 68 : Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? Écrite en pleine guerre du Vietnam, hantée par les horreurs nazies, cette drôle d’histoire était une réflexion philosophique sur la nature humaine. Ou plutôt comment être humain à l’ère des atrocités de masse ? La nouvelle se situe dans un futur éloigné (en 92) après une guerre nucléaire. On suit Rick Deckard, un chasseur de primes chargé d’éliminer des robots rebelles. L’humour du bouquin sera en grande partie éliminé de l’adaptation, tout comme de nombreuses intrigues qui auraient rendues l’histoire plus nébuleuse encore (notamment tous les passages sur la religion virtuelle appelée mercerisme). Mais ce livre fait fantasmer les happy few.

D’ailleurs, dès sa parution, le court roman de K. Dick intéresse Hollywood. En 1969, Martin Scorsese et son scénariste Jay Cocks démarchent l’auteur et tentent d’acquérir les droits. En vain. En 1974, le producteur Herb Jaffe et son fils Robert optionnent le livre et écrivent un scénario qui transforme la satire SF conceptuelle en comédie d’aventures un peu ringarde. Résultat : quand K. Dick croise pour la première fois Robert Jaffe il lui demande : « Est-ce que je te casse la gueule ici, à l’aéroport ? Ou j’attends qu’on soit dans mon appartement ? »

Descente aux enfers

C’est à peu près à la même époque qu’entre en scène Hampton Fancher. Fancher a longtemps été un second rôle de série télé. Après avoir mis de côté un peu d’argent, il choisit d’optionner un roman pour faire ses premiers pas de scénaristes – sa véritable ambition. Il tombe sur le bouquin de K. Dick dont il achète les droits un peu par hasard. Il confiera des années plus tard qu’il n’était pas fan de SF, qu’il ne connaissait même pas K. Dick, et que son choix avait été largement guidé par des considérations mercenaires. En 77, les Jaffe perdent les droits, K. Dick est dans le creux de la vague, a besoin de cash et Fancher accompagné du producteur Brian Kelly n’ont aucun mal à négocier l’acquisition.

Fancher se met tout de suite au travail. Kelly lui adjoint l’aide de Michael Deeley, un producteur connu pour avoir travaillé sur The Man Who Fell to Earth et Voyage au bout de l’enfer. Deeley, au début, ne voit pas comment Fancher peut transformer le roman jointé en projet commercial, mais le premier jet de Fancher lui fait changer d’avis. Il est notamment séduit par la romance entre Deckard et Rachael, une jeune androïde qui n’a pas conscience d’être un robot. Mais les premières versions ressemblent plus à un petit traité métaphysique qu’à un vrai film de SF ou d’aventure. Sous la direction de Deeley, Fancher enlève des éléments trop confus (la femme de Deckard), taille dans les dialogues et change le titre (de Mechanismo, on passe à Dangerous Days). Deeley commence à faire passer le script aux studios et se met en quête d’un réalisateur. Robert Mulligan est un temps pressenti (après tout on lui doit le très paranoïaque The Other et Le Roi des imposteurs, deux films presque dickiens avant l’heure) mais il faut attendre le début 80 pour que la production pense mettre la main sur la perle rare. Ridley Scott entre dans la danse…

Âgé de 42 ans à l’époque, Ridley Scott est considéré comme un petit génie visuel à la fin des années 70. Il s’est fait un nom dans la pub et démarre sa carrière cinéma avec Les Duellistes avant de tout exploser avec Alien deux ans plus tard. Lorsque Deeley lui propose de tourner Dangerous Days, Scott décline : il est sur un autre projet de SF, Dune. Mais quelques mois plus tard, tout a changé : d’abord le frère de Ridley, Franck, meurt d’un cancer (plongeant le cinéaste dans une dépression qui rend l’univers apocalyptique et dépressive du film plus familière) et Dune est en stand-by… « J’étais tellement mal qu’il fallait que je tourne. Je devais m’occuper avec un truc, n’importe quoi », confiera des années plus tard le cinéaste. Ce n’importe quoi, c’est l’adaptation du K. Dick.

Script in progress

Entouré d’une garde rapprochée, Scott se met à désosser le script de Fancher au Sunset Gower Studios d’Hollywood. Tous les jours, pendant 5 mois, la production est au boulot. La première décision de Scott est décisive : le cinéaste veut réaliser un vrai film noir situé 40 ans dans le futur. Si Fancher avait écrit son adaptation avec Mitchum en tête, Scott décide d’aller beaucoup plus loin. Pour le Britannique, le film doit être un pur hommage au Hollywood vintage. Clair-obscur, fatalisme paranoiaque, ruelles enténébrées, femmes fatales… Tout est là. Jusqu’au laconisme, au trench et à la démarche de Deckard qui doit plus à Humphrey Bogart ou à Mitchum qu’à Han Solo. Plus qu’une imagerie et une vision, Scott choisit aussi l’esthétique « noir » pour imposer ses choix graphiques, mettre la main sur le projet. L’ennui, c’est que le script de Fancher se déroule exclusivement dans des appartements. « Qu’est-ce qu’on voit par la fenêtre, Hampton ? Qu’est-ce qui se passe dehors ? », demande le réalisateur. Et chaque matin, l’équipe doit imaginer, discuter, et construire le monde dans lequel Deckard évolue. Hampton Fancher est réticent. Et lent dans son travail de réécriture (à tel point que Deeley le surnommera « Happen Faster »). « Mais c’était fou !, concèdera le scribe. Ridley avait une idée à la seconde. Lundi, c’était rouge et mardi bleu. Je n’étais pas d’accord avec lui sur certains points. Mais après tout, je n’étais personne à l’époque. Il savait mieux que moi. Sauf que j’étais jeune. Et arrogant. Et je ne voulais pas lâcher l’affaire. » Deeley engage alors David Webb Peoples sur les conseils de Tony Scott pour effectuer les réécritures. Au contraire de Fancher, Peoples est un rapide. Bon pour les dialogues. Et surtout, c’est un artisan, qui suit les ordres. Peoples travaille reclus au Château Marmont et réécrit des pages entières du script, en tentant de se connecter au cerveau en fusion de Scott. Un exemple : sachant que Scott détestait le mot « androïde », c’est lui qui forge le terme « Réplicant »… Pendant des mois, à LA, ni Fancher ni Peoples n’ont pas connaissance de l’existence l’un de l’autre ; et personne n’est au courant de ce que manigance la production. Jusqu’à un soir de Noël 1980. L’assistant de Scott Ivor Powell invite Fancher à diner et lui tend un script. Fancher le prend pensant qu’il s’agit d’un autre film, le feuillette et comprend qu’il s’agit de Blade Runner entièrement réécrit. Fancher se lève et se met à pleurer face à Powell qui tente de le consoler (« c’est comme ça, mon ami : si tu ne fais pas ce qu’il demande, il trouvera quelqu’un pour le faire »). Quelques jours plus tard, Fancher demandera des explications. Deeley lui répondra par un laconique : « L’élégance est une chose, faire des films en est une autre ».

Entouré d’une garde rapprochée, Scott se met à désosser le script de Fancher au Sunset Gower Studios d’Hollywood. Tous les jours, pendant 5 mois, la production est au boulot. La première décision de Scott est décisive : le cinéaste veut réaliser un vrai film noir situé 40 ans dans le futur. Si Fancher avait écrit son adaptation avec Mitchum en tête, Scott décide d’aller beaucoup plus loin. Pour le Britannique, le film doit être un pur hommage au Hollywood vintage. Clair-obscur, fatalisme paranoiaque, ruelles enténébrées, femmes fatales… Tout est là. Jusqu’au laconisme, au trench et à la démarche de Deckard qui doit plus à Humphrey Bogart ou à Mitchum qu’à Han Solo. Plus qu’une imagerie et une vision, Scott choisit aussi l’esthétique « noir » pour imposer ses choix graphiques, mettre la main sur le projet. L’ennui, c’est que le script de Fancher se déroule exclusivement dans des appartements. « Qu’est-ce qu’on voit par la fenêtre, Hampton ? Qu’est-ce qui se passe dehors ? », demande le réalisateur. Et chaque matin, l’équipe doit imaginer, discuter, et construire le monde dans lequel Deckard évolue. Hampton Fancher est réticent. Et lent dans son travail de réécriture (à tel point que Deeley le surnommera « Happen Faster »). « Mais c’était fou !, concèdera le scribe. Ridley avait une idée à la seconde. Lundi, c’était rouge et mardi bleu. Je n’étais pas d’accord avec lui sur certains points. Mais après tout, je n’étais personne à l’époque. Il savait mieux que moi. Sauf que j’étais jeune. Et arrogant. Et je ne voulais pas lâcher l’affaire. » Deeley engage alors David Webb Peoples sur les conseils de Tony Scott pour effectuer les réécritures. Au contraire de Fancher, Peoples est un rapide. Bon pour les dialogues. Et surtout, c’est un artisan, qui suit les ordres. Peoples travaille reclus au Château Marmont et réécrit des pages entières du script, en tentant de se connecter au cerveau en fusion de Scott. Un exemple : sachant que Scott détestait le mot « androïde », c’est lui qui forge le terme « Réplicant »… Pendant des mois, à LA, ni Fancher ni Peoples n’ont pas connaissance de l’existence l’un de l’autre ; et personne n’est au courant de ce que manigance la production. Jusqu’à un soir de Noël 1980. L’assistant de Scott Ivor Powell invite Fancher à diner et lui tend un script. Fancher le prend pensant qu’il s’agit d’un autre film, le feuillette et comprend qu’il s’agit de Blade Runner entièrement réécrit. Fancher se lève et se met à pleurer face à Powell qui tente de le consoler (« c’est comme ça, mon ami : si tu ne fais pas ce qu’il demande, il trouvera quelqu’un pour le faire »). Quelques jours plus tard, Fancher demandera des explications. Deeley lui répondra par un laconique : « L’élégance est une chose, faire des films en est une autre ».

Fordisme et compagnie

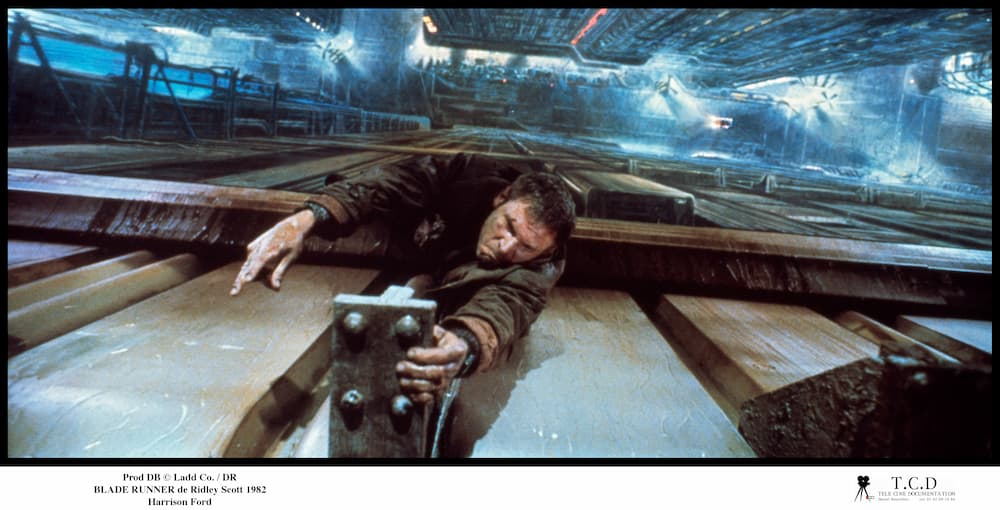

Le script est là, in progress, mais il faut désormais penser à son incarnation. Si dans le roman, Deckard est un bureaucrate un peu terne, dans le film, il devient au fil des réécritures un privé à l’ancienne. Comme on l’a déjà dit, en l’écrivant, Fancher pensait à Mitchum, mais les producteurs ont une autre idée en tête. Un anti-héros. Dustin Hoffman. Scott et Deely s’envolent pour New York et rencontrent l’acteur qui a l’air très enthousiaste. Hoffman leur parle de tout – du personnage, de la cryogénisation, du futur – mais ni le producteur ni le réalisateur ne sont convaincus. Le casting reprend jusqu’à ce que la petite amie de Fancher, Barbara Hershey, mentionne Harrison Ford. À l’époque, Star Wars a rendu célèbre cet ancien charpentier, mais il n’est pas encore une star – Indiana Jones est en tournage et d’ailleurs c’est Spielberg qui propose à Scott et Deeley de venir voir des rushes de son film d’aventures. Dès qu’ils le voient, les deux hommes tombent sous le charme de l’acteur. Ils tiennent leur Deckard – et Ford sera, au début, ravi du projet. Pour le rôle de Roy Batty, le chef des Réplicants, Deeley pense à la star hollandaise Rutger Hauer – sa blondeur d’übermensch est parfaite. Fancher avait écrit Rachael en pensant à sa petite copine de l’époque, Hershey, mais Scott a vu les tests d’une jeune actrice de 21 ans et il lui propose le rôle. Sean Young vient de décrocher son ticket pour Blade Runner. Sa beauté très classique (on la comparait à Vivien Leigh) imprimait la pellicule et stupéfia toute la production. Pour Pris, le robot punk mortel, la directrice de casting choisit Daryl Hannah (venue à l’audition avec une perruque blonde, comme si elle avait inventé en direct le look dément de son personnage). Edward James Olmos, l’inspecteur Gaff (pour lequel Olmos inventa son propre dialecte, le cityspeak), et Joanna Cassidy, la danseuse Zohra, complétaient un casting appelé à rester dans toutes les mémoires.

Mais alors que le cast est sur le point d’être finalisé, le financement se complique tout à coup : le budget s’enflamme (passant de 12 millions à plus de 20), et le principal financier, Filmways, se retire. Dans l’urgence, Deeley fait le tour des studios et réussit à ramener Alan Ladd Jr. et le mogul hongkongais Run Run Shaw autour de la table. Un dernier tandem investit également dans l’affaire : Jerry Perenchio, ancien organisateur de combat de boxe, et Bud Yorkin, producteur réalisateur et scénariste, mettent la main à la poche via la société Tandem Productions. Tous voient dans Blade Runner la promesse d’un blockbuster d’action situé dans un environnement SF. Ce que personne ne savait, c’est que Scott, lui, était en train de réaliser un film d’art et d’essai à 28 millions de dollars.

C’est l’heure de sourire

Personne ? Vraiment personne ? Les journalistes qui arpentent les plateaux du studio Warner au début de 1981 sont déboussolés. Ils avancent dans un univers qui ressemble à la fois au Metropolis de Fritz Lang et au Tokyo le plus contemporain. Les décors sont noyés par une pluie artificielle et éclairés par des néons. Des haut-parleurs diffusent à plein volume des tubes de Pink Floyd et l’air est rempli de fumée… Tous ceux qui ont mis les pieds sur le plateau sont perdus, lâchés dans un autre espace-temps. Un autre univers. Ce monde différent a en partie été conçu par le designer Syd Mead. On lui doit notamment les voitures volantes, mais pas seulement. Mead a fourni de nombreux dessins au cinéaste avec de précieux détails de décors qui ont ensuite nourri le production designer Lawrence G. Paull. Certains designs, certaines idées visuelles n’apparaîtront jamais à l’écran, mais elles vont donner une ambiance sur le plateau qui allait infuser tout le tournage (comme ces kiosques avec les magazines Krotch ou Kill en devanture). Pour organiser ces visions, il fallait un esprit autoritaire et militaire. Ça tombe bien, c’est ce que tout le monde va reprocher au britannique. Mars 81, le tournage vient de commencer. Scott arrive dans le décor pseudo égyptien de la Tyrell Corporation, le fabricant des Réplicants. Il regarde à travers l’œilleton de la caméra et annonce que la colonne de 7 mètres de haut a été montée à l’envers. Elle doit être inversée. Le tournage s’arrête quelques heures. Cet incident raconte bien comment vont se dérouler les choses : Blade Runner, ce sera « un homme seul contre tous ». « Ma manière de diriger les équipes ? Je dirais, que c’est une dictature bienveillante » s’amusait-il à l’époque. Ça le faisait sourire ? Ses équipes un peu moins. Les américains ont des méthodes très strictes, des procédures immuables et encadrées. Et que cet Anglais smart et politique, un peu fou même, veuille tout renverser les énerve copieusement. D’ailleurs, quand il comprit que, pour des raisons contractuelles, il ne pourrait pas être à la caméra – place réservée au chef op sur les tournages américains –, il se fit installer une cabine avec un retour image sur le plateau. Cette installation allait l’isoler des acteurs et créer de la tension. Dans son livre définitif sur le tournage, Future Noir, Paul Sammon raconte ainsi que cette méthode « rendit fou Harrison Ford. Ce fut une erreur tactique colossale : Harrison cherchait la collaboration, voulait une atmosphère de partage et d’émulation. Et d’un seul coup il se retrouvait face à un réalisateur qui faisait tout pour s’isoler. » Le conflit entre le cinéaste et la star avait en réalité commencé bien avant. Pendant la préproduction, Scott comprit progressivement que Deckard, comme Rachael, était un Réplicant, mais qu’il n’en avait pas conscience. Ford détestait cette idée. « Les spectateurs avaient besoin à l’écran d’un personnage auquel il pouvait émotionnellement se raccrocher, parce qu’il était humain. En faire un droïde c’était briser ce pacte, casser cette dynamique… » Sur ce sujet comme sur d’autres, le réalisateur et l’acteur se sont très vite retrouvés dans une impasse. Sans le prévenir, Scott commença d’ailleurs à glisser des indices à l’écran de la nature androïde de Deckard. Au milieu du film, le héros rêve d’une licorne galopant dans les bois. Et dans la dernière scène, il découvre une licorne en origami sur le pas de sa porte – ce qui laisse penser que ses pensées sont implantées. Quand Ford comprit ce qu’il se tramait, il s’emporta « Je croyais qu’on avait dit que je n’étais pas un Réplicant ! » En vain.

LA GUERRE DES T-SHIRT

Le perfectionnisme de Scott irritait donc beaucoup de monde parmi ses collaborateurs, jusqu’à ce qu’une étincelle mette le feu aux poudres. En juin 81, dans une interview au Guardian, Scott explique qu’il préfère travailler avec des équipes anglaises. « Les Anglais, quand je leur demande ce que je veux, ils me répondent : Yes Guv’nor. » Lorsque l’interview est découverte par l’équipe, le plateau est en rage. La réaction ne se fait pas attendre : un maquilleur imprime sur 60 t-shirts « Guv’nor my ass ». Le contingent britannique (Scott, Haber, Deeley…) décide en réponse de faire imprimer sur leurs t-shirts : « la xénophobie ça suffit ! » Scott débarque même sur le set avec avec un grand chapeau d'amiral britannique sur lequel est inscrit « Gouverneur ». Cette ironie va (un peu) calmer les ardeurs rebelles de l’équipe.

Si la guerre est déclarée entre l’acteur et le réalisateur, dans les coulisses de la production le torchon brûle également : Jerry Perenchio et Bud Yorkin estiment désormais que Scott gaspille de l’énergie et, pire, de l’argent. Les deux producteurs ont (enfin ?) compris qu’ils ne faisaient pas un film d’action futuriste et grand public, mais un Metropolis dystopique avec un héros alcoolique qui bute des femmes dans le dos. Les derniers jours de tournage sont cauchemardesques – Scott menace de se mettre en grève, les coûts des effets spéciaux grimpent à une vitesse folle et grèvent le budget de plusieurs millions. Yorkin et Perenchio sont furieux. « Les derniers dépassements sont ceux qui coûtent le plus cher. C’est là qu’ils essaient de te couper les couilles », confiera Scott… Le tournage se termine donc dans l'urgence – la production ayant fixé une date limite au-delà de laquelle elle cessera de payer. Les derniers jours de tournage s'effectuent donc sous pression et certaines scènes seront purement et simplement supprimées… À l’été 81, tout est en boite. Le véritable chantier peut commencer.

Dick Down

Philip K. Dick n’a jamais été impliqué dans l’adaptation de son roman. Mais ce qu’il entend ou ce qu’il voit au début ne lui plaît pas. Quand il découvre le script de Fancher, il est tellement déçu que, selon ses dires, il « envisage de fuir en Union soviétique pour disparaître et travailler dans une usine d’ampoule ». Dick n’aimait pas plus le travail de Scott (dans une interview en février 81 quand on lui demandait son avis sur Alien, il avait répondu : « un monstre est un monstre et un vaisseau spatial est un vaisseau spatial »). Inquiet du mal que pourrait faire un auteur énervé contre l’adaptation, les producteurs font du « damage control » : deux fois par mois, Jeff Walker, un jeune assistant marketing, rejoint K. Dick dans son appartement et lui montre les concept arts de Syd Mead pour le rassurer et lui prouver que le film ne trahirait pas ses visions. La méfiance de Dick commence à se dissiper, surtout quand il découvre les images de Rutger Hauer. L’acteur lui rappelle « ce Superman nordique dont Hitler disait qu’il allait sortir des laboratoires » – un rappel de l’inspiration nazie qui court dans Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? K. Dick était aussi totalement séduit par Sean Young – à tel point qu’il demanda à Walker de lui faire rencontrer l’actrice. Comme les relations entre la production et l’auteur se réchauffaient, Scott invita l’auteur sur la postproduction du film. Après un petit tour des studios on l’installa dans une salle de cinéma où on lui montra 15 minutes du film qui furent une révélation : une fois la lumière rallumée, il se tourna vers le cinéaste et lui dit « c’est comme si vous pouviez voir dans mon esprit ». Il attendait désormais la sortie avec impatience. Malheureusement, il n’en verrait jamais plus. On le retrouve inconscient dans son appartement le 18 février 1982. Le 2 mars il meurt à l’hôpital, moins de quatre mois avant la première de Blade Runner, à l’âge de 53 ans, laissant l’adaptation de Scott orpheline.

« Je trouve ça fantastique », aurait dit Scott à son monteur Terry Rawlings devant le premier bout à bout. « Mais putain, qu’est-ce que ça veut dire ? » Pendant des semaines, l’équipe pense tenir un chef-d’œuvre. Jusqu’à ce que le public s’en mêle. Lors d’avant-premières publiques à Denver et Dallas, les spectateurs notent sur leurs petites cartes qu’ils ne comprennent rien au film. Et tout à coup, Scott et Deeley paniquent. Après la mort de K. Dick, les réponses publiques sont un coup fatal au moral de l’équipe. Scott décide de réagir. D’abord il coupe la scène de rêve de la licorne (rendant paradoxalement encore plus cryptique la présence de l’origami à la fin du film). Pire : le cinéaste rajoute une voix off. Si la narration était présente dès le début – un clin d’œil aux films noirs des 40s –, Harrison Ford avait demandé à l’enlever. Il voulait que les spectateurs ressentent les choses, les enjeux. Pas qu’on leur explique : « J’avais l’impression que Deckard était un détective qui faisait finalement peu d’enquête », expliquera-t-il. Mais face aux réactions du public, totalement perdu dans l’intrigue, la production organise le retour de la voix off ! « Par contrat, je devais faire cette voix off, mais je la trouvais bizarre et sans aucune inspiration », expliquera Ford des années plus tard. L’acteur fut longtemps persuadé qu’elle ne serait pas utilisée : est-ce la raison pour laquelle il semble marmonner, la dit affreusement mal au point que certains pensent même qu’il aurait bâclé certains passages ? En tout cas, la rumeur veut qu’il aurait tout fait pour saboter cet enregistrement – ce qu’il sera obligé de nier pendant des années.

Fin d’un monde et naissance d’un imaginaire

Et puis il y a la fin. Scott souhaitait conclure le film sur une note ambiguë, avec Deckard et Rachael pénétrant dans un ascenseur. Après les premières de Dallas et Denver, il sentit qu’il avait fallait un happy end. Ford et Sean Young furent rappelés pour des reshoots express. Dans les alentours des San Bernardino Mountains, le cinéaste filme le couple s’enfonçant dans la forêt, malgré les grognements de Ford (« Je trouvais l’idée complètement nulle »). Pour compléter la scène, Scott parvient à convaincre Stanley Kubrick de lui donner des prises de vues d’hélicoptères non utilisées de Shining. Le premier montage sort le 25 juin 82. Avec, face à lui, un extraterrestre à bouille d’enfant qui va tout exploser. E.T., sorti deux semaines avant, ravage le box-office. Alors que E.T. se déroulait dans une banlieue proprette, Wasp, middle class et ensoleillée, Blade Runner anticipait un monde urbain apocalyptique, cosmopolite, constamment nocturne et pluvieux. Alors que Spielberg faisait d’un gentil gnome extraterrestre un avatar du Christ, Scott montrait l’homme comme un démiurge bien en peine de contrôler ses propres créatures. Surtout, alors que le consensuel E.T. se voulait un divertissement familial, Blade Runner semblait séduire deux types de public diamétralement opposés : des ados conquis par une esthétique impressionnante, qui allait influencer nombre de films, clips et de pubs à venir ; et des amateurs, beaucoup plus adultes, de science-fiction pointue, qui trouvaient dans cette adaptation de Philip K. Dick une interrogation d’ordre métaphysique sur le devenir de l’homme. Et Scott ne fut pas aidé par les critiques qui globalement crucifièrent son film –la tigresse Pauline Kael remarquait (avec justesse) que Scott « semblait perdu dans ses ruelles obscures »… Le film engrangea 6 millions de dollars pour son premier week-end. Correct. Mais le reste de sa carrière fut désastreuse, les Réplicants se faisant littéralement dévorer par l’alien à vélo… Le film disparut progressivement des radars et ce n’est que quelques années plus tard que l’équipe comprit qu’il se passait quelque chose. L’anecdote est célèbre : à la caisse de Shakespeare & Co, une grande librairie de New York, Fancher fut reconnu par un vendeur : « Vous êtes Hampton Fancher ? Nous avons un club Blade Runner, il faudrait que vous veniez à nos réunions ! » Le film était quasi littéralement devenu l’objet d’un culte. Grâce à des projections nocturnes, grâce aussi au boom des VHS, les fans pouvaient se perdre dans le dédale imaginé par Scott. Jeune étudiant, Christopher Nolan se souvient avoir regardé une K7 vidéo pirate chez son prof de cinéma. « La qualité était horrible, mais ça m’a définitivement rendu accroc. De cette soirée-là, Blade Runner ne m’a plus jamais quitté » – et son Gotham doit beaucoup à la ville de Blade Runner. Denis Villeneuve avait 14 ans quand il découvrit une version française du film dans sa petite ville du Québec (« je ne découvrais pas un film, je découvrais une machine à voyager dans le temps ») et on pourrait citer tel écrivain qui, perdu à Londres, rentrait tous les soirs se mettre devant l’écran et rêver aux licornes et aux montons électriques, ou bien tel producteur qui a déchiré les bandes de 7 VHS à force de les user sur son magnéto…

« Blade Runner propose comme jamais auparavant à la science-fiction de regarder en arrière pour inventer son futur », écrit Jean-Pierre Berthomé dans un de ses livres. Si, contrairement à Star Wars ou Star Trek, Blade Runner reste une œuvre étrangement élitiste, elle reste un monolithe de la SF. En 1982 Ridley Scott définissait l’imaginaire du cyberpunk et inventait une esthétique qui allait essaimer dans d’innombrables jeux vidéo, films ou séries (Black Mirror pour ne citer que la dernière). Après cela, nos rêves de moutons électriques n’auraient plus jamais la même allure…