The Brutalist : mythes et cauchemars dévorants

Bâtir, détruire et reconstruire

Lorsque László Toth, après un long périple en bateau, arrive à New York, la caméra nous montre la statue de la Liberté en contre-plongée et surtout à l’envers. Cette image, l’une des plus marquantes du film, annonce l’autre forme de chaos qui attend l’architecte revenu d’un camp de concentration. En quelques plans parfaitement orchestrés, Brady Corbet nous plonge dans une tragédie dont la puissance spectaculaire nous rappelle celle d’un opéra. László débute sa nouvelle vie en espérant toucher du doigt le rêve américain et en laissant derrière lui sa femme Erzsébet et sa nièce Zsófia, toujours retenues en Europe. Dans The Brutalist, les grands espaces, les routes interminables, les rêves de liberté et de gloire sont entravés par l’injustice, le rejet et la violence.

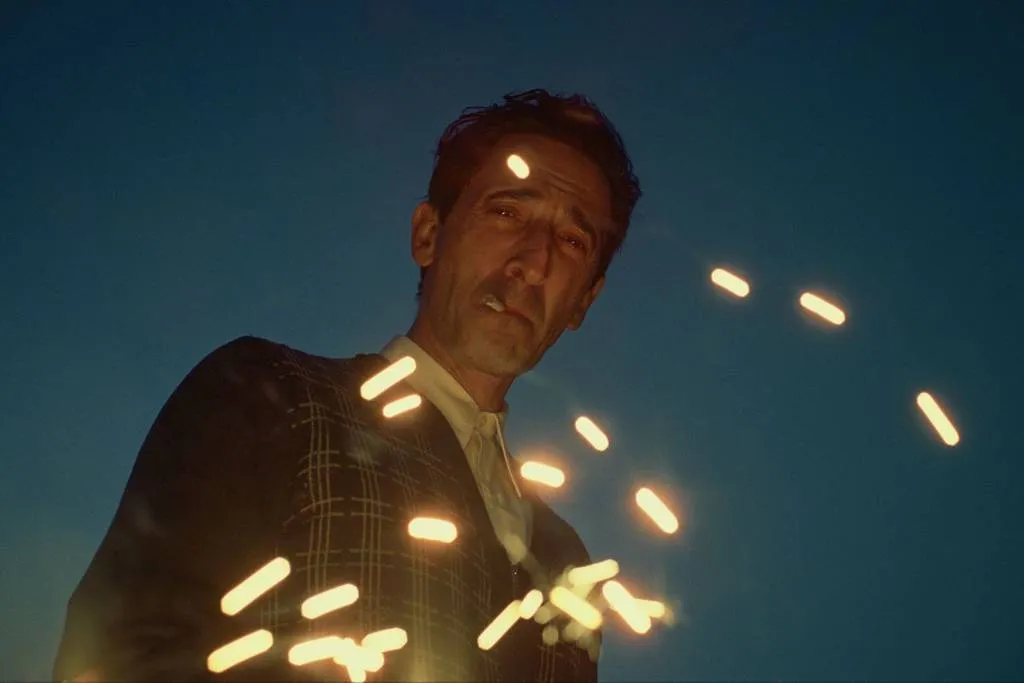

C’est un récit tout en contrastes qui défile sous nos yeux et qui prend vie grâce au talent de ses interprètes : Adrian Brody, Felicity Jones, Guy Pearce et tant d’autres. Comme l’indique son titre, The Brutalist évoque un personnage fictif adepte (voire pionnier) de ce courant architectural, qui met l’accent sur les matériaux bruts et la structure, plutôt que sur les décorations.

Pourtant, le film de Brady Corbet est loin d’être minimaliste : à travers le destin de son protagoniste, c’est l’histoire et les travers de tout un pays que cette fresque dense et colossale cherche à raconter. Semblable à des montagnes russes éprouvantes, la nouvelle vie de László Toth aux États-Unis lui apporte tour à tour la désillusion, la trahison et l’humiliation, tandis que les traumatismes de la guerre le dévorent. Ses ambitions artistiques et sa volonté de reconstruction se heurtent très rapidement au capitalisme et au racisme écrasants, incarnés par le personnage de Harrison Lee Van Buren, un riche industriel qui deviendra son mécène.

Pour l’amour de la fiction

Avec de telles ambitions narratives, le long-métrage aurait pu basculer vers un récit boursouflé et grandiloquent, mais il n’en n’est rien. Si la structure du film, trois heures et trente-cinq minutes découpées en quatre parties (dont l’ouverture et l’épilogue), est très dense, la mise en scène parfaitement maîtrisée apporte une grande fluidité à l’ensemble. Par ailleurs, l’entracte qui intervient à la fin de la première moitié du film fait partie intégrante de son visionnage, nous permettant à la fois de reprendre notre souffle et d’ancrer une partie du récit dans le réel, avec un compte à rebours pour illustrer les derniers instants qui séparent László de sa famille.

C’est donc une structure romanesque, à l’image des grands romans américains, qui rythme The Brutalist. Les images puissantes du directeur de la photographie Lol Crawley (entièrement tournées en VistaVision) et la musique épique de Daniel Blumberg ne cessent de nous captiver et de nous surprendre tout au long du film.

D’autre part, à l’heure où Hollywood semble être devenue une usine à remakes et à biopics, Brady Corbet et Mona Fastvold signent un scénario original qui questionne aussi la place de l’expression artistique dans le système capitaliste. The Brutalist tente de déconstruire le rêve américain à travers chacun de ses personnages, sans chercher à les rendre aimables ou à étoffer certains de ses rebondissements pour satisfaire d’éventuelles attentes du public.

Si le film est dense et son visionnage éprouvant, de nombreuses images nous restent en tête après le visionnage, tout comme la formidable performance d’Adrian Brody. À l’issue d’une terrible guerre d’égo, où la cruauté et l’injustice règnent, et d’une réflexion sur l’art et la mémoire, The Brutalist finit par résonner avec force, et à bien des égards, avec notre réalité. Une chose est sûre, avec ce long-métrage, Brady Corbet s’impose comme un cinéaste à suivre de près.

Marie Serale | @marie_srl