Lire Lolita à Téhéran : Faire face à l’oppression par la culture

La plume contre l’épée

En 1979, la révolution islamique en Iran et la prise du pouvoir par l'Ayatollah Khomeini poussent de nombreux iraniens expatriés à revenir dans leur pays d’origine. Parmi eux, Azar Nafisi, professeure de littérature occidentale, qui commence à enseigner à l’université de Téhéran. Mais très vite, ses espoirs laissent place à la peur quand elle comprend que ce n’est pas une liberté nouvelle qui attend les Iraniens, mais plutôt les jougs de l’injustice et de l’oppression.

Dès la séquence d’introduction, on sent que Lire Lolita à Téhéran ne sera pas juste un énième film historico-biographique. Alors que défilent plusieurs images de la révolution iranienne, les bruits d’une foule en colère prennent le pouvoir sur une musique hypnotique, symbolique de la tempête que le pays s’apprête à traverser.

Avec sa narration chapitrée et non-chronologique à la Tarantino (même si le style n’a évidemment pas grand-chose à voir avec celui du cinéaste américain), Lire Lolita à Téhéran nous dévoile les étapes les plus importantes de la nouvelle vie de sa protagoniste : ses débuts difficiles à l’université de la capitale iranienne, son refus initial d’accepter les lois du régime (notamment le port du voile) et finalement sa lutte idéologique pour la culture et la liberté de penser.

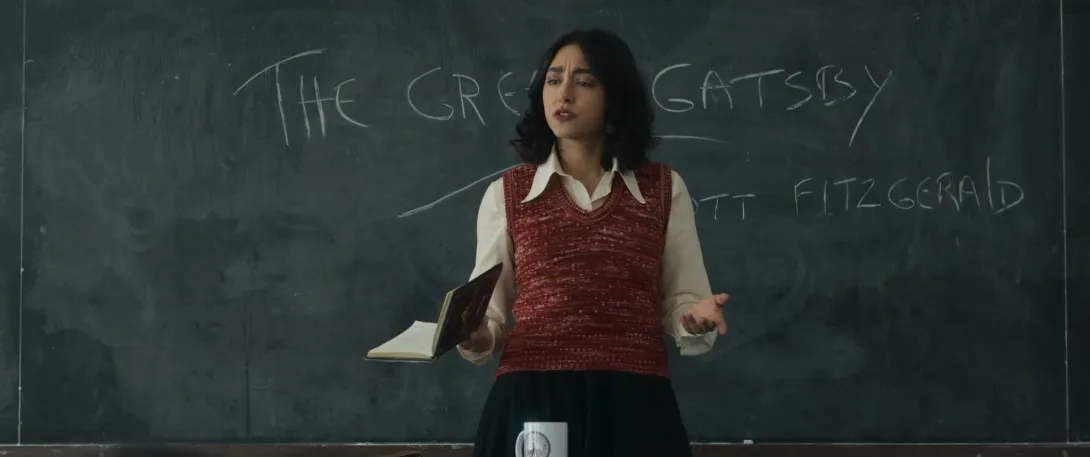

En donnant à ses différents chapitres les noms d’œuvres majeures de la littérature occidentale (Gatsby, Orgueil et Préjugés, Lolita...), qui ont d’ailleurs toutes une place plus ou moins importante au sein du récit, Eran Riklis rappelle le but que s’est donné Azar Nafisi : faciliter l’accès à la culture, à la réflexion et à la liberté d’expression dans un pays où la censure fait désormais rage et où les citoyens, notamment les femmes, ne peuvent plus agir comme ils l’entendent.

Quand la réalité devient encore plus réelle

Si Lire Lolita à Téhéran présente donc un sous-texte résolument féministe, via ce groupe de femmes iraniennes se réunissant pour parler anglais et discuter autour de grands livres occidentaux, son objectif premier reste de montrer que l’ignorance est l’un des plus gros dangers de nos sociétés. Alors que l’on pouvait s’attendre à une violence graphique et viscérale, le long-métrage nous laisse surtout deviner le calvaire qu’endure ses différents personnages, et principalement Azar Nafisi, jouée par l’excellente Golshifteh Farahani.

On peut d’ailleurs dresser un véritable comparatif entre l’actrice franco-iranienne et celle qu’elle interprète. En effet, Golshifteh Farahani est née et a grandi à Téhéran, et a même été victime d’une attaque à l’acide durant son adolescence, de la part un homme qui la jugeait insuffisamment “couverte”. La scène de la cuisine dans le troisième acte du film, l’une des plus fortes de Lire Lolita à Téhéran, trouve ainsi une double résonnance entre le destin d’Azar Nafisi et la vie de Golshifteh Farahani. Deux femmes, deux artistes qui, pour échapper aux chaînes d’un régime despotique, se sont finalement réfugiées dans la création.

En plus de tout cela, Lire Lolita à Téhéran est doté de nombreuses autres qualités le rendant d’autant plus marquant. Une réalisation simple, mais soutenu par de véritables instants de poésies, un jeu d’acteur global de très bonne facture (en particulier chez les actrices) et un message final qui ne cessera jamais d’être vital pour chacun d’entre nous : ne laissez pas ceux qui pensent détenir la vérité vous empêchez de croire en la vôtre.

Augustin OLIVIER